『コロコロコミック』気鋭の編集者が語るヒット漫画の舞台裏──脇 立樹 最終回 届ける接点を再設計する、メディアミックスの現在地

2025/07/14

漫画を「読ませる」だけでなく、読者に「届ける」ための仕組みをどうつくるか。デジタルネイティブな世代が大半を占め、動画コンテンツが情報の接点となる今、子どもたちや、その他の世代にコロコロ漫画をいかにして届けていくのか。脇はYouTubeやNintendo Switch(以下Switch)用アプリといったプラットフォームの特性を見極めつつ、現場から新たな接点を探り続けている。

「コロコロ的な価値」を持った作品を、多様な読者層へ届けていくために──。最終回では、紙から動画・アプリ・海外展開まで、編集者としての役割を更新し続ける脇の現在に迫る。

連載第1回はこちら

子どもがいる場所に漫画を─―Switchアプリの接点戦略

──YouTube展開を通じて「紙以外の読者接点」を模索されてきた脇さんですが、Switch向けアプリも、まさにそのひとつかと思います。この取り組みは、どのような経緯で始まったのでしょうか?

2025年3月にリリースした『小学館マンガアプリ FOR Nintendo Switch』は、実際に『コロコロコミック』のバックナンバーや人気作品が読める公式アプリです。(関連記事)そもそもは、スマホを自由に使えない子どもでもSwitchなら漫画を楽しめるというのが、根本にあるコンセプトでした。

僕が大事にしているのは、コロコロ作品を「子どもがいる場所に届ける」という発想です。今、漫画を読もうとすると、小学館なら『マンガワン』『サンデーうぇぶり』、他社だと『ジャンプ+』やLINEマンガ、ピッコマなど、主にスマホ向けの電子購読が当たり前になっています。でも、実際には小学生にとってスマホはまだハードルが高い。

─―たしかに小学生のスマホ所有率は上昇していますが、それでも「全員が持っている」わけではありません。所持していたとしても、保護者による利用時間やアプリのインストール制限、フィルタリングの設定が一般的です。

そうなんですよね。持っていても自由に使えない子も多いので、電子漫画そのものが遠い存在になっているんです。だからこそ、すでに子どもたちが日常的に使っているSwitchを活用できないかと考えました。コロコロ編集部が行ったアンケートでも、Switchの普及率は90%近いですし、過去には3DS向けに『どこでも本屋さん』※という漫画アプリがあったこともヒントになりました。

※2012年に配信開始されたニンテンドー3DS向け電子書籍サービス。2025年2月サービス終了。

──具体的には、任天堂とのやりとりはどのように始まり、どんなプロセスを経て実現したのでしょうか?

僕たちコロコロ編集部から企画を任天堂さんに持ち込むかたちでスタートしました。ゲームでないソフトを任天堂さんで配信することのハードルが相当高く、「なぜ今これが必要か?」を丁寧に説明するところから始まり、アプリの仕様や掲載コンテンツを慎重に詰めていったため、結果的にローンチまでは2年ほどかかっています。新たな読者体験の起点にできるようこれからもソフトを発展していければと思っています。

コロコロ本誌が読める「雑誌パック」と単行本を収録した「コミックスパック」を配信中

──今後の展望や、現在の手応えについては?

まだ爆発的なヒットという感じではありませんが、定量的にも悪くない手応えはあります。全国でリアル書店が減っている現状を考えると、Switchという端末が子どもとの重要なタッチポイントになっているのは間違いありません。

──全国の書店数はこの20年で半減し、書店のない市区町村も全体の3割近くにのぼりますね。出版流通の現状を見ても、タッチポイントをつくっていくことは喫緊の課題です。

コロコロ編集部としても、子どもと作品をつなぐ接点を雑誌以外でどう設計し直すかは、ますます重要なテーマになっていくと思います。そうした中で、Switchという端末は新しいリーチの足がかりとして非常に有効だと感じています。

今、あらためて考えたい。届け方の進化

──Switchでのアプリ展開には、動画施策と共通する「届け方」の思想が感じられます。『ブラックチャンネル』や『運命の巻戻士』も、そうした文脈で生まれた作品として、多くの読者にヒット作と受け止められていると思います。脇さんご自身は、どのように評価されていますか?

『ブラックチャンネル』も『運命の巻戻士』もYouTubeチャンネルの登録者は日々増加し、動画の再生数やコミックスの売上といった“数字”の結果は出ています。ただ、これらは作品の力だけでなく、前回お話したように、先行者利益というか、YouTubeチャンネルを立ち上げたタイミングが非常に良かったという要因も大きいです。

今あらためて、同じことをゼロからやろうとしても、コストも時間も今以上にかかりますし、同じ成果が得られるとは限らない。「再現性のあるヒットの法則を見つけた」とは言いづらいと思っています。

作家さんの力があってここまでこられましたが、“成功”と言えるのはこの先かもしれません。

──かつてと同じ手法では通用しないということでしょうか。

そうですね。雑誌だけで連載していれば売れる時代ではないということも、よりはっきりと見えてきました。紙の本誌や電子版だけでは届かない。今はX(旧Twitter)、TikTok、Instagram……新しいプラットフォームや、AIなど新しいテクノロジーとの掛け合わせを見つけていく必要があります。そうした領域で、どれだけ挑戦できるかが、これからの編集の面白さでもあり、難しさ。意図的に未知の領域に踏み込んで、新たな仕掛けを考えなければならない。

だからこそ『妖怪ウォッチ』や『ベイブレード』のように、子どもだけでなく大人も名前を知っているレベルの、社会現象的なIPをつくらなきゃという意識があります。そういう作品が生まれれば、自然といろんな人が「一緒にやりたい」と集まってきて、協業の幅も広がる。つまり、全体の戦い方が変わってくる。今は、その突破力を持った作品をどう生み出していけるかを考えています。

『運命の巻戻士』は今までの積み上げ・蓄積もあって、おかげさまでTVアニメ化が決定しました(制作:ボンズフィルム)。今後も社会現象的なヒットを目指して引き続きがんばります。

『週刊コロコロコミック』でアニメ化記念読み放題キャンペーン実施。2025年8月号でも特報。

──現実の変化に応じて手法はアップデートしていく。しかし、本丸はあくまで作品そのもの。突破力のあるコンテンツが離陸するためにも共創が必須です。YouTubeの『ブラックチャンネル』では動画スタジオPlott、アプリでは任天堂といったパートナーとの協業がありました。新たな構想は?

今すぐの動きというわけではないですが、最近、マレーシアの『Monsta Studios』と打ち合わせを続けています。アニメ制作から商品販売まで自社で完結するビジネスで「コロコロコミックの理想形」だと考えています。CGアニメのクオリティも高く、“アジアのピクサー”のような存在で『ベイブレード』や『ポケモン』のアジア商品化展開にも参画しています。こうしたコンテンツメーカーと組んで、マレーシアやインドネシアのような人口が伸びている地域でグローバルに売れるIPを作りたい。人口が増えている国で、過去にコロコロが展開してきたノウハウで成果を出す。そういう大きな拡張性のあることに挑戦していきたいと考えています。

拡張の先にある展望。コロコロ的価値を未来につなぐ

──さまざまな手法で“子どもに届ける”ことに取り組んできた脇さんですが、国内では「コロコロ=子ども向けの強者」といったイメージもあります。当事者としては、どう捉えていますか?

「子ども向け漫画雑誌」というジャンルの中では「一強」のように見られることもあります。それは自分より前の世代の先輩方が、たくさんの大ヒット作品を世に送り出してきてくれたおかげで、今の『コロコロコミック』がある。そこには、本当にありがたいという気持ちがあります。

そして、その看板と実績があるからこそ、できることも多い。これまでお話ししてきたように、雑誌だけでなく、動画やアプリといった手段を通じて、読者とつながろうとする取り組みを実装できた、してきたという手応えはあります。

ただ、それだけでは足りないという感覚も強くあって。というのも、今の子ども向け漫画やエンタメは、コンテンツビジネスとしてのスケールをなかなか大きくしづらいと感じているからです。

──たしかに、大人向けの作品はグローバル展開や配信プラットフォームの活用がしやすい一方、子ども向けの作品は映像化のハードルが高く、展開しづらいという脇さんの前回のお話もありました。

そうですね。たとえば、ジャンプ系作品も含めた大人向けの作品であれば、NetflixやAmazon Primeでアニメが世界中で配信される環境があります。それによってグローバルな二次利用の展開も可能になるし、コミックスの販売範囲も広がっていく。でも、子ども向けの作品は、前回も触れましたが、そもそもテレビアニメ化のハードルが高いですし、グローバルに届けるための環境づくりも容易ではありません。

そして、少子化によって全体としてパイが小さくなってきているのも、日々実感していますし。だから今後は、子どもたちだけでなく、もっと広い世代に見てもらえるかたちをどうつくっていくか。YouTubeやSwitchアプリでの取り組みも、その一歩だったと思っています。

──最後に、いま編集者として感じているミッションや展望について教えてください。

“社会現象”となるような超ハイクオリティの作品、エンタメIPをつくる──『コロコロ』のイメージとここが遠いがゆえに、できたら面白いなと思ってやっています。これまでも雑誌だけでなく、動画やアプリといった手段を通じて、子どもたちに届く接点をためしてきましたが、結局クオリティが圧倒的に高いものをつくれれば広がるんです…元も子もない話ですが(笑) でもすごいものができたら、それをしっかり広げられるように、仕組みは整えておきたいと思います。

落ち着いたトーンで抑制的に話しながら、脇は「作品をどう届けるか」、その一点にフォーカスし続ける。

雑誌から動画へ。動画からアプリへ。子どもたちが自然に触れられる場所を真摯に探し続け、編集という仕事の役割を少しずつ広げてきた。

キャッチーな修辞や弁舌ではなく、時代を捉える解像度で勝負。『コロコロ』という編集部だから、できた、届いた──そんな作品が、いくつ積み重ねられるか。その自問に、静かに、丁寧に向き合い続ける。

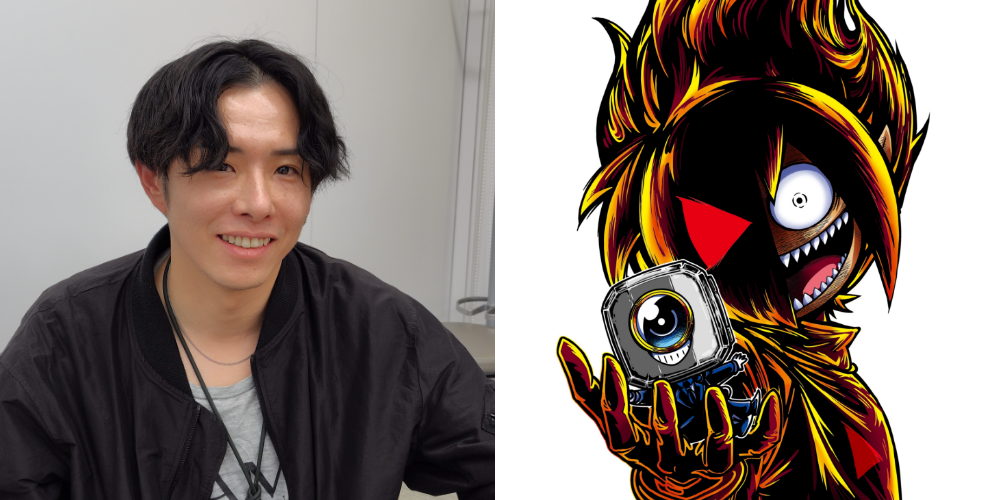

てんとう虫コミックス

『ブラックチャンネル』

作/きさいちさとし

1~12巻発売中(以下続刊)

https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091432643

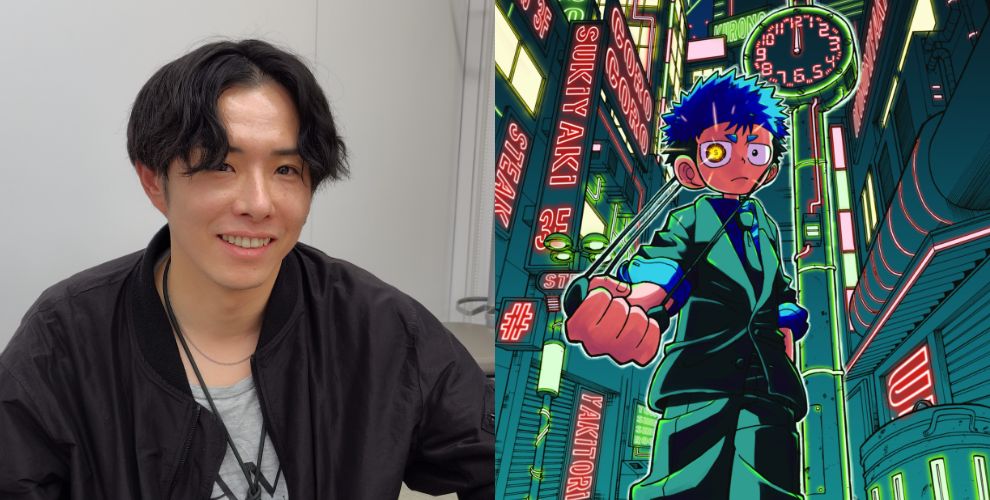

てんとう虫コミックス

『運命の巻戻士』

作/木村風太

1~9巻発売中(以下続刊)

https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091433992

第1回はこちら

第2回はこちら

『コロコロコミック』の媒体資料ダウンロードはこちら