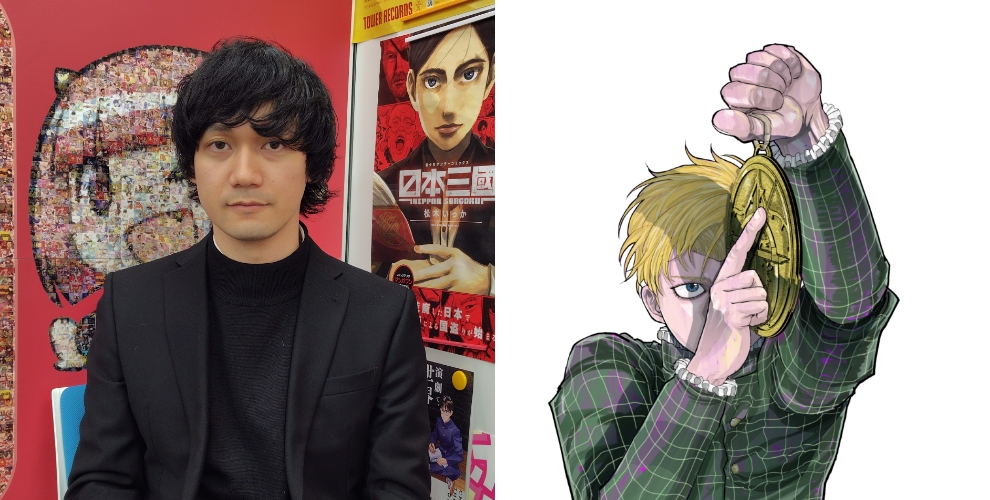

『マンガワン』気鋭の編集者が語るヒット漫画の舞台裏──千代田修平 第2回 メジャーとの距離感 異端の視点が切り拓く“メジャー外”からの勝ち筋

2025/05/16

プレイヤーが乱立し、新たな作品が次々と生まれては消えていく──まさに“乱世”とも言える現代の漫画市場。その中で、近未来の日本を舞台とした大胆な設定の『日本三國』、そして知をめぐる信念のドラマ『チ。―地球の運動について―』は、それぞれ異なるアプローチながら、唯一無二の存在感を放っている。型破りな着想、スピード感のある進行、骨太なテーマ──これらを裏で支えてきたのが、編集者・千代田修平の「時代に迎合しない」編集スタイルだ。

本連載では、千代田の編集スタンス・作品への向き合い方を通じて「ヒットを支える編集の思考」を解き明かしていく。第2回では、彼の原体験や価値観に焦点を当てながら「なぜメジャーの外側からの挑戦が共感を生むのか?」を読み解いていく。広告・マーケティング視点でも示唆に富む、独自のコンテンツ哲学に迫る。

連載第1回はこちら

アウトサイダーとしての視点──幼少期の経験と独自の価値観

──第1回では「マイナーを極めてメジャーに」という千代田さんの編集スタンスについて伺いました。その価値観はどこから生まれたのでしょうか? 編集者としての原点を探るべく、少年時代の体験や、どんな作品に触れてきたかを教えてください。

「僕は父の赴任で幼少期をシンガポールで過ごしました。とはいえ、日本人学校に通っていて、言葉も遊ぶ友達も日本人だったので「異文化の中で育った」という意識はあまりありません。でも一つ、明確に言えるのは「日本のメジャーな娯楽にリアルタイムで触れられなかった」こと。それが、今の自分に大きく影響している気がします。

例えば、世代的には『NARUTO』や『ONE PIECE』『BLEACH』などが真っ只中だったのに、僕が読んでいたのは、両親が持っていた90年代の漫画──『DRAGON BALL』や『SLAM DUNK』『みどりのマキバオー』など。古い作品ばかりで、同世代の「話題」にはなかなかついていけなかった。その“疎外感”のようなものは、今でも心のどこかに残っている気がします。

同時に「自分はメジャーじゃない側にいる」という意識が芽生えたことで、流行を追いかけるより「自分の好きなものを掘っていく」という感覚が育ったのだと思います。言い換えれば「迎合しなくても、自分の視点で勝負できるはず」という反骨精神が養われたのかもしれません。

さらに、父が転勤族だったこともあり、何度も転校を経験しました。どこへ行っても新参者、というか外様という感覚があって、自然と「アウトサイダーから逆襲してやる」というマインドが育ったのかもしれませんね。」

──「アウトサイダー的な視点」で編集を担当した『チ。』が広く支持された背景には、どんな思いがあったのでしょうか? ご自身の感覚や、作品がヒットしたときの実感を含めてお聞かせください。

「「こっちの面白さを知らしめたい!」という気持ちはずっとあったので、それが多くの読者に届いたことが本当に嬉しかったです。反骨精神が強いこともあって、カウンター的なものに惹かれるんです。これは大学時代に演劇をやっていた頃からずっと変わらなくて「新しいことをやる」=「既存の価値観に対してカウンターを仕掛けること」だと捉えていました。古い枠組みを壊したり、新しい視点を提示したりすることに面白さを感じるんですよね。

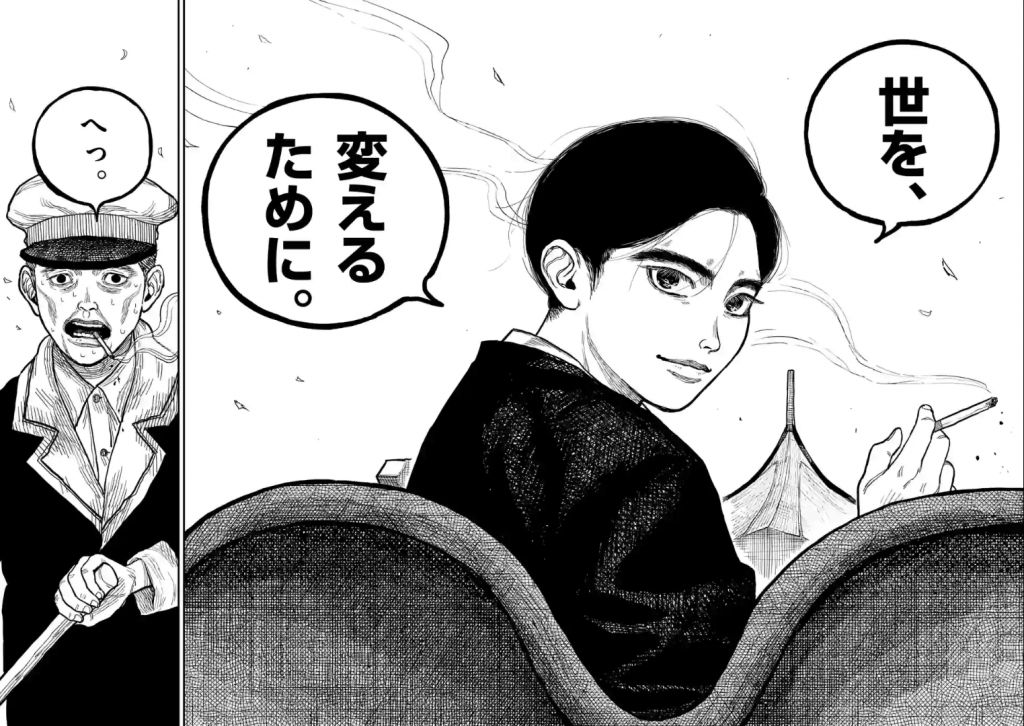

だから、自分が手がける作品も、そうした視点を持っているものに自然と惹かれていくし、意識的にそういう企画を世に届けたいと思っています。『チ。』も『日本三國』も、どちらも「既存の価値観を壊す」ことがテーマにあり、まさに自分のスタンスと重なる作品だと思います。」

演劇からの影響──ライブ感・言葉の力を編集にどう活かすか

──漫画編集者というと、常に大量の漫画に触れているイメージがありますが、実際はどのように漫画と向き合っているのでしょうか?

「僕は、いわゆる世間の方がイメージする「漫画読み」ではないんですよね。もちろん編集者ですから、話題になっている作品は読みますが、網羅的にチェックするタイプではありません。業界研究やマーケティングのために漫画を読むことも、ほとんどしないです。基本的には「趣味として気になったものを読む」というスタンスですね。ただ、例えば「演劇漫画を作る」となったら、そのジャンルの既存作品は全部チェックします。でも、それがなければ、普段は本を読んだり、芝居を観たり、脚本を読んだりする方が圧倒的に多いです。

音楽も好きで、めちゃくちゃディグります。魚豊さんとも音楽の趣味が合っていて、そこから作品の話につながることもありましたね。漫画以外のカルチャーから受けた刺激を編集に持ち込むことが、自分のスタイルになっている気がします。」

──大学在籍中は演劇にのめりこんでいたそうですが、その影響が漫画の編集にも反映されていると思いますか?

「そうですね。僕は小劇場系の劇団がすごく好きで、特に影響を受けたのが『マームとジプシー』『大人計画』『ままごと』『イキウメ』『アマヤドリ』。今でも公演があれば観に行くし、間違いなく自分の編集スタイルにも影響を与えています。

演劇を観るとき、一番楽しみにしているのは「やばい瞬間が起きている!」という感覚を味わえるかどうか。2時間程度の劇の中で「今、ものすごいことが目の前で起きている」って思える瞬間がないと、単に「面白かった」で終わっちゃうんですよね。もちろん、それでも十分楽しめるんですけど「すげえ」って感じるほどの体験がないと、観なくてもよかったかなって思うこともある。そういう舞台の見方が、たぶん漫画編集にも影響している気がします。

演劇には「パフォーマティブな舞台」と「言葉遊び」があります。「パフォーマティブな舞台表現がこんなに面白いのか!」という驚き。「ストーリーをメタファーや言葉遊びでつなげてもいいんだ」という発見。この感覚は、漫画編集の仕事にもつながっている気がします。漫画のストーリーテリングにおいても、ただ「直線的に話を進める」だけじゃなく「メタファーや言葉の力をどう活かすか」という視点を持つこと。それは、芝居を通じて培われたものかもしれません。」

マイナーを極める編集スタイル──逆張りの発想で市場に打って出る

──今回の企画は「ヒット編集者に聞く」ですが、ご自身が手がけた作品がヒットしていることについて、どのように分析していますか? ターゲット設定やマーケティング視点を意識することもあるのでしょうか。

「僕は基本的に物語の内容に口を出さないし、作家さんが描きたいものをできるだけ実現させることしかできません。だから「ヒットした理由」も、究極的には僕が担当させていただいた作家さんがやっぱり天才だったということでしかないとは思います。

それはあまりに主観的で再現性がないという批判が生まれそうですが、一方で「この作品をどこかの誰かが面白いと思うだろう」と想定して編集するのは、自分にはあまりリアリティがない。自分じゃない誰かの感性を想像して作品に向き合うより、自分の「面白い」という感覚を突き詰める方がずっと強い作品になる、という確信があります。」

──その“自分の感性”と“マスの感性”のバランスは、どうやってとっていますか?

「自分の感覚だけで突っ走ってしまうと、世間とのズレが出てしまう可能性はもちろんあります。実際、新人の頃は『スピリッツ』の新人賞の審査をしていて「自分だけがA評価をつけた作品が選外になる」なんてことがよくありました(笑)。当時は「これこそ面白いのに!」と思っていたけど、今振り返ると「あれは確かに選外だな……」と納得できる部分もある。

そうした経験を重ねる中で「世間の感覚とのズレをどう調整するか」は、常に意識するようになりました。売れている漫画や映画、小説などをチェックすることや、多様な価値観を持つ人と話すことで、自然と「世の中とのチューニング」ができている感覚があります。

もし将来的に「自分の感性のチューニングができない」と感じたら、編集という仕事から離れることもあり得るかもしれません。それくらい、自分の中では「世の中と接続されている感覚」を大切にしています。」

──では、これから手がけたい作品や、組んでみたい作家についてはどうでしょう?

「やはり基本的には「作家さんから出てくるものを形にする」というスタンスですが、先ほども話したように、これまで手がけてきた作品を振り返ると、自分の中に一貫した好みがあるなと感じています。それは「主人公に強い信念や美学がある作品」。信念を貫くキャラクターが出てくる物語に、僕は圧倒的に惹かれます。これからも「強い信念を持つキャラクター」が主軸になる作品を担当していきたいです。

逆に、日常系のほのぼのとした作品や、テーマをぐるぐる巡るようなタイプの漫画は、正直、どう携わっていけばいいのかピンとこないところがありますね。

一緒に組む作家さんも「この人には絶対に可能性がある」と思えるかどうかが基準です。絵の上手さより「面白い話をつくれるか」「キャラクターが立っているか」といった部分に注目しています。そこは、編集では絶対に代替できない“才能”の領域です。

例えば魚豊さんや松木さんも、最初から商業的に大成功を収めていたわけではありません。でも「この人たちは絶対にもっと高く飛べる」という確信があった。だからこそ、僕が編集として関わる意味があると思えたんです。先ほども言いましたが、僕は究極的には作家さんを信じることしかできない。でもそれはすごいことだとも思っているんです。「この人のことを信じ切ることで、それをエネルギーとして羽ばたいてくれるはずだ」と心から思える作家さんと組みたい。その瞬間にしか立ち上がらない表現、その作家さんでしか到達できない“面白さ”を信じて。

これからも「自分が関わることで何かが変わる」と実感できる作品の立ち上げに関わっていきたい。この熱量を持って漫画というフィールドで、新しい挑戦を続けていきたいと思っています。」

表現に正解はない。だからこそ、編集者は自分の感覚を信じ抜く強さと、読者の視点で考え抜く冷静さを併せ持たなければならない。「自分なら、こう面白がる」。その直感を磨き続けることが、作品をヒットに導く編集の本質なのだろう。次回は、千代田修平が今向き合っている“漫画のこれから”をテーマに、編集×デジタル×広告の交差点から、コンテンツの未来を展望していく。

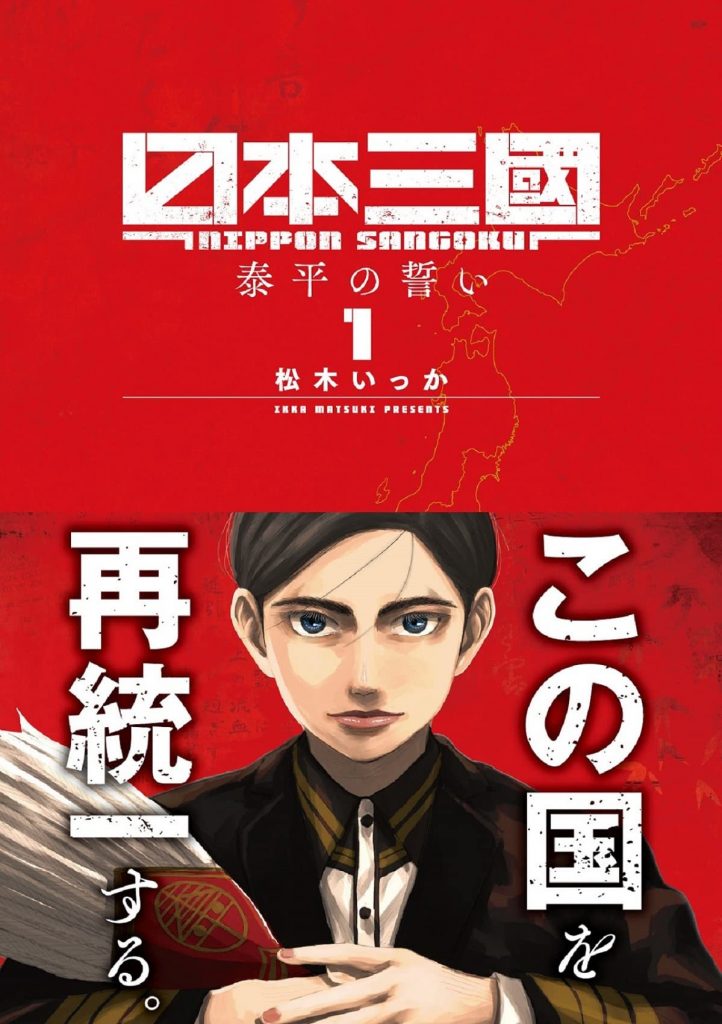

裏少年サンデーコミックス

『日本三國』

作/松木いっか

1~6巻発売中(以下続刊)

https://shogakukan-comic.jp/book-series?cd=51034

第1回はこちら

最終回はこちら

『マンガワン』の媒体資料ダウンロードはこちら