『マンガワン』気鋭の編集者が語るヒット漫画の舞台裏──千代田修平 第3回 漫画×広告の未来 「届け方」までデザインする時代に

2025/05/26

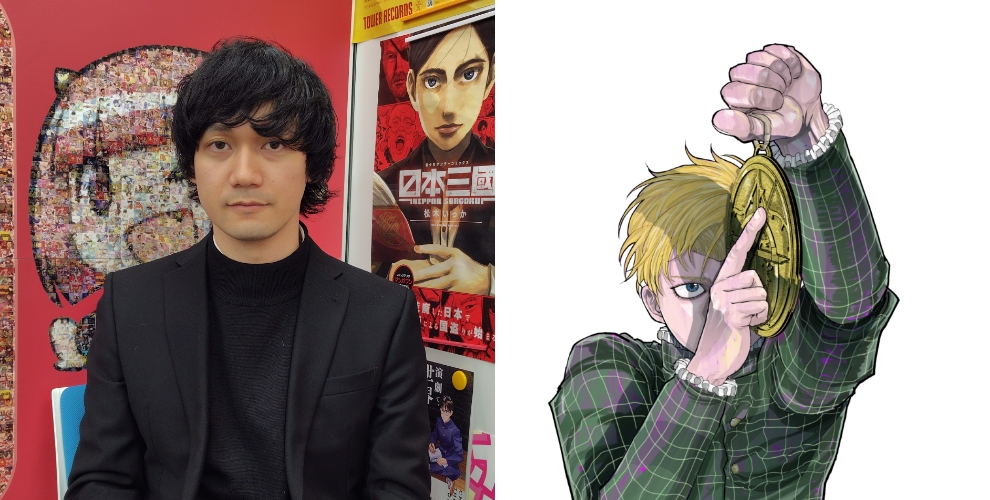

「漫画は、世界を変える力を持っている」──そう語るのは、小学館『マンガワン』編集部の編集者・千代田修平だ。累計500万部を突破した『チ。―地球の運動について―』、歴史の混沌を描いた『日本三國』など、既成概念を打ち破る作品を次々と手がけてきた彼は、今、編集という枠を超えて、IPと広告の未来に目を向けている。

漫画アプリ『マンガワン』は、SNS発信や映像・広告との連携によって、漫画というコンテンツの拡張性を高めてきた。そこには、ただ「読ませる」だけでなく「届ける」「広げる」という意志がある。

本連載では、千代田の編集スタンス・作品への向き合い方を通じて「ヒットを届ける編集の思考」を解き明かしていく。最終回では、IP活用や広告・メディアとの連携といった“届け方の編集”に焦点を当て、漫画とマーケティングの交差点にある可能性を探る。

連載第1回はこちら

マンガワンとは──新たなフィールドと、その可能性

──『チ。』は2024年10月にアニメ化、今年(2025年)秋には舞台化も予定され、作家の魚豊さんとともに千代田さんにも注目が集まっています。ご自身ではこの変化をどう感じていますか?

「そうですね、インタビューの機会は確実に増えました。特に影響が大きかったのが『マンガワン』公式YouTubeチャンネル『ウラ漫』への出演です。業界内でもかなり話題になり、それをきっかけに取材のオファーも増えた実感があります。インフルエンサー的な注目のされかたは、担当作の宣伝につながったり、作家さん方から認知されるという良い面も多くあり、それが狙いでもありました。

ただ、最近は自分の実態と世間とのイメージが大きく乖離してきている(笑)とも感じてきており、そのことによるハレーションも発生してきます。黒子である編集者がかつてないほど表に出ることで、誰も経験したことのない問題が今後多く出てくるはずなので、慎重にならねばならない局面であると認識しています。しかし、もともと僕が小学館を志望したのは、「新しいことにチャレンジしている『マンガワン』で仕事をしたい」という思いがあったからなので、こうした挑戦ができるのはとても嬉しいです。」

──雑誌ではなくアプリ媒体を目指していたんですね。他社も同様にアプリを展開していますが、そちらは志望しなかった?

「はい、そもそも受けていないんです。就職活動時に考えたのは、小学館、IT会社、総研会社の三択でした。それぞれの立場を考えたとき、小学館は「作家と一緒に作品をつくる」という最も創作に近いポジション、ITは「プラットフォームとして漫画の場を提供する」、総研は「コンテンツ産業の構造に関わるシンクタンク」という位置づけでした。その中で『マンガワン』に惹かれて入社を志望しました。ただ、今でもプラットフォームや産業構造といった視点には興味があって、他のアプローチへの関心は持ち続けています。

前回でも触れましたが、僕は子どもの頃シンガポールに住んでいたので、漫画雑誌を買ったことがほとんどなくて。『ジャンプ』『マガジン』『サンデー』のような少年王道作品にも、実はちょっと距離があったんです。その一方で、ネット文化が大好きで、2ちゃんねるやニコニコ動画、ウェブ漫画にどっぷり浸かって育った。だから「ネット上で出会う新しい漫画」にすごく魅力を感じていました。

その中で登場した『裏サンデー』や『マンガワン』は、本当に衝撃でした。同時期に他の漫画アプリも登場しましたが、当時はどこか「既存の紙の枠組みを電子化しただけ」という印象が強かった。でも『マンガワン』は、コメント機能をはじめ、明らかに“新しいカルチャーを生み出す場”としての意志があった。僕はその空気感に惹かれて「ここで新しい表現が生まれている」と強く感じました。

だから、僕は作品単体が好きというより、「『マンガワン』という場そのもの」に惚れ込んでいたんです。新しい漫画を、新しい方法で読者に届ける。その可能性に魅せられました。」

──その憧れの媒体にジョインし、今では中心メンバーの一人として躍動しています。編集者として『マンガワン』をどんな媒体にしていきたいと考えていますか?

「『マンガワン』も2024年に10周年を迎えました。僕としては、これからも「また面白いことやってるな!」と思ってもらえる存在であり続けたいです。例えば『ウラ漫』のようにYouTubeチャンネルを立ち上げたり、新作を次々と仕掛けたり、イベントを企画したり。「また何か始めたな」という動きが『マンガワン』の魅力だと思っています。

他社の雑誌や漫画アプリでもいろいろチャレンジングな企画が生まれていますが『マンガワン』には“王道ではできないこと”をやる自由さがある。だからこそ僕たちは、胸を張れるような、新しい挑戦を仕掛けていきたい。驚きやワクワクを常に届けられる場所でありたいですね。」

クロスメディアのヒットへ──SNS・映像展開・広告コラボの可能性

──2024年のコミック市場は過去最高の7043億円を記録し、その7割以上を電子コミックが占めています。こうした電子出版の成長によって、市場全体が広がっている実感はありますか?

「紙と電子を合算すると、確かに市は場V字回復していると感じます。ただ、それによって読者層が大きく変わったかというと、そこまでは感じません。読者の数自体は増えていても、属性が広がったというよりは、これまで届かなかった人にリーチできるようになった、という印象です。

紙では手に取りにくかった層に、電子という手段でより手軽に届けられるようになった。感覚としては「読者のすそ野が広がった」というより「機会損失が減った」ことが大きいと思います。」

──SNSとの連動によって、電子市場の可能性はさらに広がっていると感じますか?

「はい。電子の成長は、SNSとの連携によって加速した面が大きいと感じています。例えばX(旧Twitter)で話題になった作品を、スマホでそのままLINEマンガやKindleで購入できる──この導線の短さは、紙では実現しづらい、電子ならではの利点です。特にYouTubeでインフルエンサーが紹介するケースでは、作品の文脈や魅力がより深く伝わることも多い。

ちなみに僕はXが好きで、学生時代から同じアカウントを使い続けています。仕事というより趣味に近い感覚ですが、SNSを積極的に活用している編集者はまだ多くない。だからこそ「編集者ならではのSNSの使い方」には、まだ可能性があると思っています。これからも試行錯誤しながら、新しい使い方を探っていきたいです。

さらに今後はXだけでなく、YouTubeやTikTokなど今後さらに動画メディアとの連携が重要になると考えています。」

──“バズる”ことと“売れる”ことの関係性についてはどうお考えですか?

「編集者としてずっと向き合っているテーマです。SNSでバズることには確かに価値がありますが、それがそのまま売上につながるとは限りません。バズる作品は“軽み”──つまりパッと見て面白さが伝わり、拡散されやすい軽快さを持っていることが多い。一方で「買われる漫画」には、繰り返し読みたくなる強度や“手元に置いておきたい”と感じさせる力が必要です。

この“バズるコンテンツ”と“買われるコンテンツ”のあいだで、どこに軸足を置くか。それが編集者の腕の見せどころだと思います。」

これからの漫画編集者とは──IPを活かし、広告と連携する未来

──作品を広げる手段として、広告やコラボレーションに関わることもあるかと思います。編集者として、プロモーションにはどのようなスタンスをお持ちですか?

「作品のクオリティが最も重要なのは間違いありませんが、同じくらい「どう世の中に届けるか」という視点も、今の編集者には欠かせないと思っています。近年は、漫画のキャラクターを使ったキャンペーンや、これまでにない形のプロモーションに携わる機会も増えました。僕自身、そうした取り組みにとても関心があります。もともとビジネススキームにも興味があって「こういう届け方があるのか」と発見するのが純粋に面白いんです。

『チ。』のプロモーションでも、広告とCM企画を一緒に考えたり「どう見せれば届くか」を議論したりするのが非常に刺激的でした。

そうした経験を通じて、広告もまた“表現”だと実感しています。しかも、結果が求められる分、とても実践的でクリエイティブな領域です。編集の仕事と近い部分も多く、今後も漫画と広告のあいだにある可能性を探っていきたいと思っています。」

──プロモーションも含めたクリエイティブ全体のお話を伺ってきましたが、現在も意欲的に連載を立ち上げていますね。最後に、編集者としての近況を教えてください。

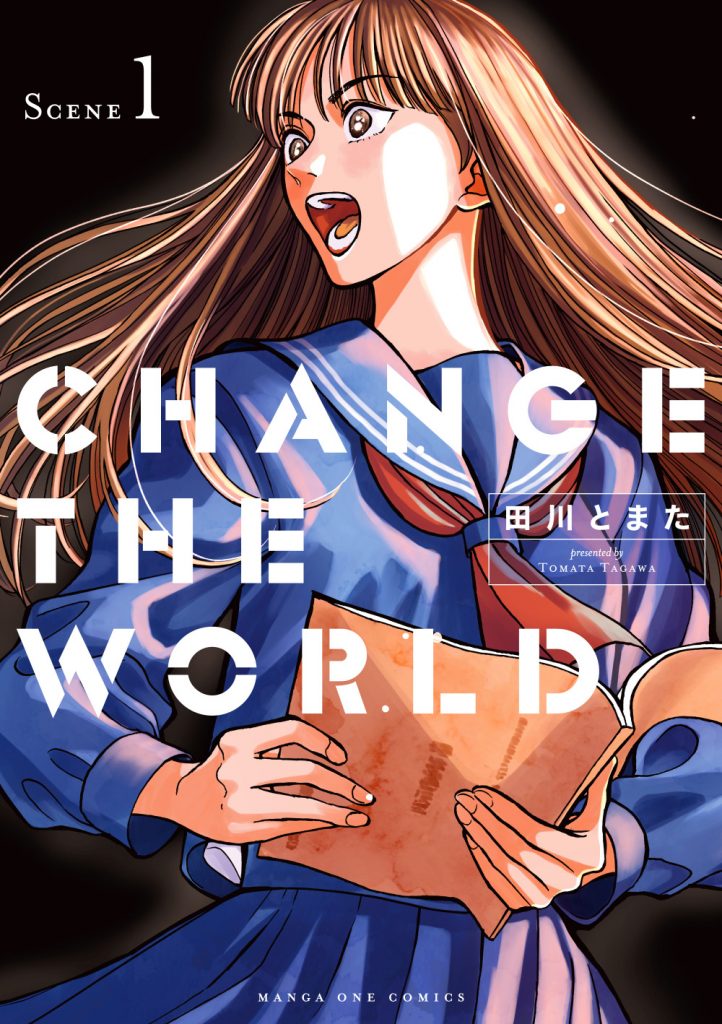

「『マンガワン』で2024年9月から連載が始まった『CHANGE THE WORLD』は、僕が立ち上げから担当させていただいた作品です。「演劇で世界を変えようとする人々」の物語であり、これまで語ってきた──異物との出会い、視点の転換、信念を持つキャラクター──といったテーマを色濃く反映しています。」

「そもそも「世界を変える」とは何か。例えば紛争を止め、世界平和の実現が演劇にできるかといえば、たぶん難しい。政治家に舞台のメッセージが届くとは思えません。でも、演劇を観た人の「世界の見え方」は確実に変わる。面白い漫画には必ず“異物”があって、それに出会い、揺さぶられ、受け入れることで、読者の中の世界が少し変わる。『CHANGE THE WORLD』は、そんなプロセスを描いた作品です。

演劇には、漫画や小説と同様に“世界を変える力”がありますが、さらに「空間を支配し、変容させる力」がある。劇場という限られた空間の中で観客の心を動かし、世界を変えてしまう。その力を、漫画という別の表現に置き換えて挑戦しているのがこの作品なんです。

『チ。』も『日本三國』も、そして『CHANGE THE WORLD』も、すべて「世界を変える物語」でした。それは僕が編集者としてずっと惹かれてきたテーマであり、これからも突き詰めていきたい領域です。物語の力で、誰かの視点を変え、心を揺さぶる──そんな作品を、これからも世に出すお手伝いができればと思います。」

マンガワンコミックス

『CHANGE THE WORLD』

作/田川とまた

1巻発売中(以下続刊)

https://shogakukan-comic.jp/book?jdcn=098538840000d0000000

第1回はこちら

第2回はこちら

『マンガワン』の媒体資料ダウンロードはこちら