『少年サンデー』気鋭の編集者が語るヒット漫画の舞台裏──小倉 功雅 第1回面白さの「ゼロ地点」を探していく、漫画編集者の視点

2025/08/04

週刊少年サンデー編集部に2009年から在籍し、『名探偵コナン』『古見さんは、コミュ症です。』『葬送のフリーレン』など多くの作品の編集を経験してきた小倉功雅。編集者としての足腰をつくったのは、若手時代に経験した『名探偵コナン』の現場。

そこで小倉は、物語が面白さを獲得する「ゼロ座標」――大衆が受け入れ、心を震わせるスイートスポットを意識するようになった。第1回では、編集者としての第一歩、青山剛昌氏の現場で得た気づき、そして「編集者とは」を問い続けてきた小倉の出発点を描いていく。

ラーメン屋の一角で魅せられた、漫画という世界

──編集者としてのキャリアをスタートさせる前、小倉さんが出版や漫画編集という仕事に惹かれていった背景には、どんな体験や関心があったのでしょうか?

漫画編集という仕事には、子どもの頃からなんとなく憧れがありました。『Dr.スランプ 』がすごく好きだったんですが、その中に「マシリト」っていう、実在の鳥嶋和彦さんという少年ジャンプ編集部の名物編集者をモデルにしたキャラクターが出てくるんです。鳥山明先生とのやりとりが、おまけ漫画とかで描かれていて「漫画編集者ってなんだか面白そうだな」と思った記憶があります。

とはいえ、漫画編集者に明確に絞り込んでいたわけではありません。就職活動では出版業界に限らずいろんな業種を受けていましたが、面接では「自分は、ちゃんとしゃべれているのかな?」と疑問に感じることが多くて。だけど、出版社の面接では自然と「しゃべれて」いたんです。つまり、漫画や本の話なら、自分の言葉で話せる。その実感から、出版に絞り込んでいったという経緯があります。

物語そのものにも強い関心がありました。高校時代から映画をたくさん観て、バイト代をつぎこんで、レンタルDVDを中心に年間400本ぐらい映画を観ていました。当時観て感銘を受けた『グッバイ、レーニン!』『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』『ニュー・シネマ・パラダイス』『スモーク』などは、今も好きな作品です。

──漫画や物語に惹かれるようになった、その原体験をもう少しさかのぼると?

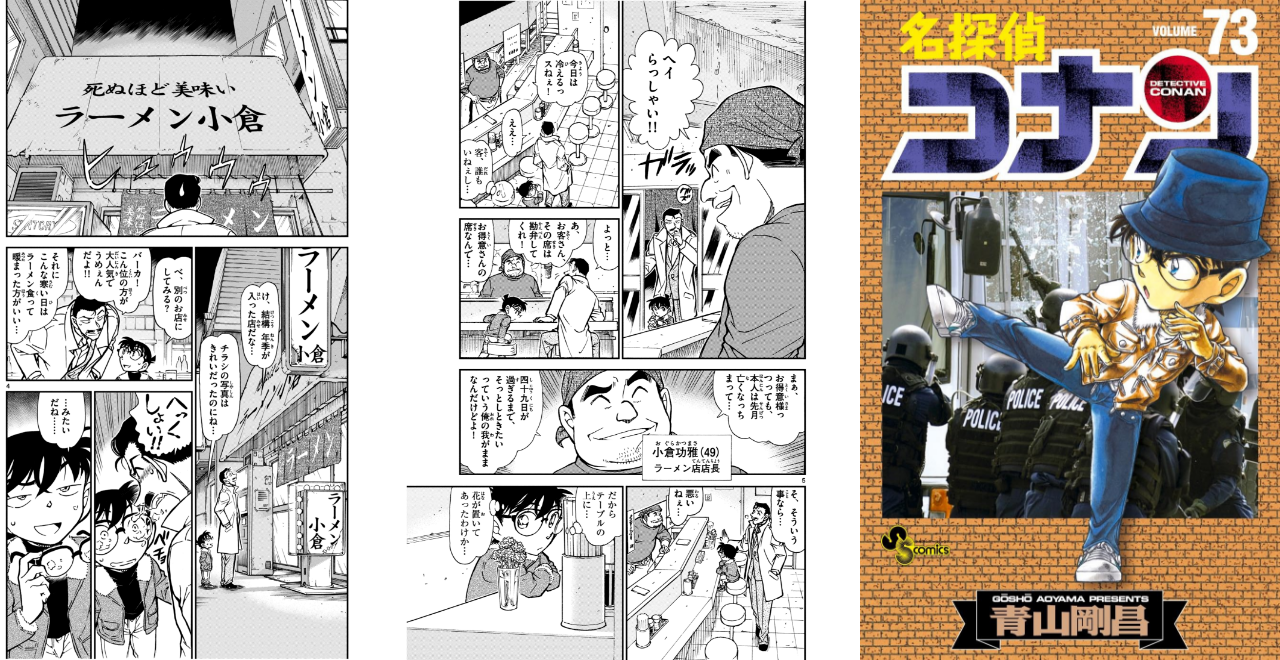

子どもの頃、父が営む学生街の小さなラーメン屋で、よく漫画雑誌を読んでいました。『少年サンデー』や『少年ジャンプ』『少年マガジン』『少年チャンピオン』、あと青年誌も置かれていて、漫画はいつもすぐそばにありました。

父はカウンターの中で夜遅くまで働いていて、僕は店の隅っこで宿題をしたり、漫画を読んだりして過ごしていました。おそらく、同世代の子どもたちよりも多くの漫画を読んでいたと思います。 『名探偵コナン』は小学生のときに初めて読んで「大人っぽくて面白い!」と感じたのを覚えています。本格的にサンデー作品を読み込むようになったのは中学生以降でしたが、あの頃、漫画とずっと一緒に過ごしていた時間が、結果的に“この仕事”へ自然とつながっていった気がします。

青山剛昌氏の制作現場で、プロのスタンスを目の当たりにする

──そして、入社2年目で『名探偵コナン』の担当に。どんな気持ちで現場に臨まれていましたか?

当時はまだ、右も左もわからない若手でした。そんな自分が、あの国民的作品を担当するなんて……少しプレッシャーはありました(笑)。でも最初の1年半くらいは、副編集長が一緒についてくれて、かなり支えてもらいました。

担当していた当時は、青山先生の仕事場に週に1~2回は伺って、打ち合わせをしていました。『コナン』のストーリーは、だいたい3〜5話で1エピソード。そのトリックを考える打ち合わせが、本当に濃密で……10時間以上かかることもよくあったと思います。

──トリックを生み出すためのネタ出しは、かなり大変だったのでは?

ありとあらゆるジャンルからアイデアを引っ張ってきて、調べ尽くして持っていきました。でも、アイデアがスムーズに通るわけではないです。当然ボツになることもあるし……ただ、その場で青山先生と話しながらアイデアを掘り下げていく、そのライブ感が面白かったです。必死で働きましたし、全部の力をそこに注いだ時間でした。

──青山先生との打ち合わせや創作現場では、どんな学びがあったのでしょう?

とにかく徹底されていました。事件のトリックを考えるとき、成立するかどうかを検証するんです。先生の仕事場があるマンションの高層階から地下まで階段を降りて、上がってくる……っていうのを、実際に3往復やったこともあります(笑)。“このトリックが成立する時間軸として正しいか”を確認するためです。

1往復だけでも…? とか、2回目の昇り降りで「中間の十数階くらいで休んで戻ったら、時間的に同じになるかも……?」とか良くない考えもよぎりましたが(笑)、そこはやっぱり手を抜けない。そのデータは、作品内のトリックに確かに反映されました。

こういう徹底的な検証って、青山先生の物語づくりの真髄でもあって、ものすごく学びが多い体験でした。リアルを支える検証があるからこそ、フィクションに説得力が出る。先生はそういうスタンスを、言葉じゃなく“姿勢”で見せてくれる方なんです。

──小倉さんが漫画、映画を見てきた経験は生かされましたか?

そうですね、ジブリ作品の『海がきこえる』の話になったことがありまして、「あの作品、好きなんです」と僕が言ったときに、青山先生が「原作も面白いよ」と、小説を貸してくれました。映画と原作の違い、ヒロインの魅力、構成の巧みさ──青山先生と語り合えること自体が、本当に贅沢で、楽しかったです。

僕が『グッバイ、レーニン!』が好きだと話したら「それ観てないな」とおっしゃったので、DVDをお貸しして感想を語り合ったことも。そういったやりとりが、僕にとっては本当に財産になっています。

面白さのゼロ座標──物語の達人から学んだ「コンテンツ創作の真髄」

──青山先生との濃密な時間を経て、編集者として得たものは何でしょうか?

担当するようになって驚いたのは、超多忙な青山先生が毎クール、その時期に放映されるアニメやドラマの第1話をすべてチェックされていたこと。しかも「ここが面白い」「これは流行ると思う」といった分析のコメントが鋭い。作品の構造や感情表現を見抜き、なぜ面白いのかを言語化できる、「物語の達人」です。

しかし、打ち合わせを重ねるうちにわかってきたのは、その分析力が、インプットと分析の積み重ねによって磨かれている、ということ。何がヒットにつながるのか、無数の試行錯誤を経て身につけた経験値が、すべて作品に凝縮されているのです。

僕自身、高校・大学時代に映画をたくさん観ていましたが、当時は「高尚な映画」に惹かれ、単館上映の映画を好んで観ていました。でも、実際に世界中でヒットしているのはハリウッドの大作映画です。青山先生に接するなかで、僕は「自分の面白さの感覚はズレているのかもしれない」と感じました。そこで、先生がつかんでいる“面白さのど真ん中”を、強く意識するようになりました。

──その“面白さのど真ん中”を、小倉さんはどう捉えているのでしょうか?

面白さをX軸とY軸の二次関数に例えるなら、青山先生は「0,0」の原点にいる──つまり“みんなが面白いと思うポイント”に限りなく近い座標を把握しています。一方の自分が考える面白さは、少し外れた位置にあった。そこで、その中心点にどうやって近づくかを考えるようになりました。

先生の仕事場では、打ち合わせの前に一緒にドラマや映画を観ることがありました。何気ないシーンで「ここ面白いね」と言われる。でも、僕にはピンとこない。それでも、青山先生が言うのなら、きっと面白さがある。自分との感覚の違いを分析し、少しでも吸収しようとしました。

──「好き」ではなく「届く」を考える。その視点を持つようになった、と。

もちろん、面白さって、本来は人それぞれ。ラブコメが好きな人もいれば、ホラーが好きな人もいる。それぞれに好みがある。でも、僕ら編集者は作品を世に出すお手伝いをする立場にあります。だからこそ、自分の好きを押しつけるのではなく「多くの人が面白いと思うものは何か?」を見極める視点が必要だと感じます。

──それだけの時間を共に過ごされたからこそ、青山先生への思いも特別ですよね。

青山先生から教わったことは数えきれませんが、担当していた数年間は、僕にとって編集者としてのすべてを注ぎ込んだ感覚です。20代中盤は青山剛昌先生と『名探偵コナン』に捧げました(笑)。正直、勝手ながら“第2の父親”だとすら思っています(笑)。

担当を離れて何年も経ったあるとき、麻雀の卓を囲む機会があったのですが、そこで「小倉くんのことはだいたいわかるから」と言っていただいて……これから麻雀を始めるタイミングだったんで怖かったんですけど(笑)、でも、ちょっと感動しました。麻雀の打ち方には、その人の性格や思考がにじみ出るもの。青山先生は自分のことを見てくれていたのかも…と、なぜかうれしかったです(笑)。

青山剛昌という「物語の達人」の創作現場から、面白さのゼロ座標を模索し始めた小倉。そこから、漫画編集者として作品を世に出し、広げていくために、どのような方法論を磨き上げたのか。第2回では『古見さんは、コミュ症です。』『葬送のフリーレン』などの制作エピソードを軸に「面白さを翻訳する」編集論を掘り下げていく。

少年サンデーコミックス

『名探偵コナン』

作/青山剛昌

1~107巻発売中(以下続刊)

https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091233714

第2回はこちら

最終回はこちら

『週刊少年サンデー』の媒体資料ダウンロードはこちら: