『みんなの教育技術』が現役教員約5200人の勤務実態を明らかに! 「約9割が隠れ残業」「平均11時間勤務」【勤務実態アンケート結果】

2025/07/29

『みんなの教育技術』がおこなった教員の勤務実態に関するアンケートをご紹介します。教員、教育委員会などの関係者含め5412人からの回答。そのうち、5181人が現役教員であることを明示しており、現役教師のリアルな声が反映された非常に貴重なアンケート結果となっています。

本調査の結果が、教員の働き方について多くの方に関心を持っていただく契機となればと考えています。詳細は小学校教員のための教育情報メディア『みんなの教育技術』にて公開されておりますのでぜひご覧ください。

【調査概要】

■調査対象:全国47都道府県の教育関係者

■調査期間:2025年5月20日~6月30日

■調査機関:自社調査。Webメディア「みんなの教育技術」でのアンケート調査

■有効回答数:5412人(男性:1605人、女性:3472人、その他・無回答:335人)

■回答者の年代:20代:995人、30代:1358人、40代:1631人、50代:1127人、60代以上:219人、無回答:82人

■回答者の校種:小学校:4628人、中学校:373人、特別支援学校:141人、高等学校:73人、義務教育学校:62人、教育委員会:19人、中等教育学校:8人、その他:30人、無回答:78人

※本アンケートでは、回答者の負担軽減のため設問を任意回答としています。そのため、設問ごとの有効回答数は異なります。

本調査は、自社メディアを活用した独自のオンラインリサーチであり、短期間で現役教員から5,000件超の有効回答を獲得しています。教育委員会や学校関係者など、現場の意思決定層にも確実にリーチ可能である点が、『みんなの教育技術』の強みです。広告・調査の活用事例も増加しており、現場の声を集める共同リサーチ案件も承っています。

目次

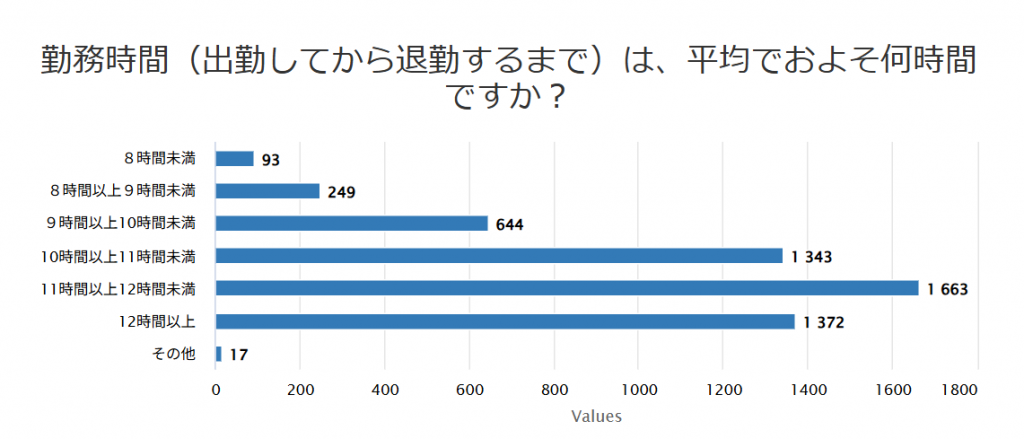

出勤してから退勤するまで 平均約11時間。4人に1人が12時間以上

勤務時間についての結果は上のグラフの通り、8割を超える教員が10時間以上の勤務、4人に1人が12時間を超えて勤務している状況でした。

さらに、数値で勤務時間を調査したところ、平均値は約11.17時間、中央値は11時間になりました。

法定の勤務時間を上回る勤務が常態化している可能性がうかがえます。

「寝る、入浴以外の時間をすべて仕事しているのに、授業準備等が間に合わないため毎日すべてがつらい。部活動の顧問になったがずっと見ることができる時間的余裕もない、など、すべてが中途半端になる。土日=休日という概念が存在しないくらい仕事が多い」

20代・男性

「仕事量が多すぎてストレスと疲労がたまり、育児が思うようにできない。仕事に対する意欲も湧いてこず、子育て中だとさらにつらさを感じる」

30代・女性

この勤務実態に対して、自由記述欄からは、以下のような傾向もうかがえます。

- 20代:理想と現実のギャップ

授業力をつけたいのに、授業準備に時間がさけずにそれができない。そんな自分を責めてしまう。意味がないと思う仕事への反発。 - 30代:家庭との両立

自分の子どもを迎えにいくために定時退勤した後、子どもを寝かしつけたあとで自宅で残業、時短勤務扱いだが実際には7時間働いている、周囲の理解が得られない。 - 40代:心身の疲弊が限界

職員間のコミュニケーションのストレスや、他の教員のフォローが自分に回ってくることなどによる心身の疲弊が限界。 - 50代:制度不信・無力感

長年変わらない体制に疲弊し、「体力的に65歳まで勤務を続けるのは困難」という定年延長に不安を感じる声も。

また、過重労働が原因で精神疾患になり、精神疾患による病休によって過重労働が加速するという負のループも見えます。

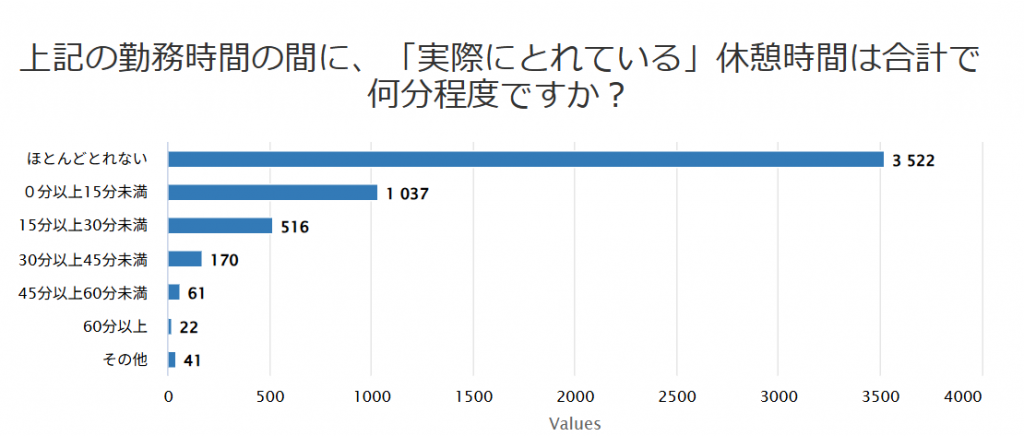

休憩時間は約3人に2人が「ほとんど取れない」

1日に取得できている休憩時間について、「ほとんどとれない」と回答した人は全体の65.6%(3,522人)にのぼりました。これに「15分未満」を加えると、この設問に答えた回答者の85%近くの人がまともな休憩を取れていない実態が分かります。

労働基準法が定める休憩時間=45分以上を確保できているのは、全体の1.5%のみです。

休憩がほとんどとれないと答えた回答者にその理由を聞きました。

「終業時刻直前に休憩時間が設定されている上に、勤務時間内にとうてい終わることができない仕事量を課せられているため、休憩時間を取ってしまうと帰りが遅くなってしまうからです。 子どもたちの下校(6時間目が終わった後)が15時30分です。 教員の休憩時間は15時45分から16時30分までです。 16時30分から夕会が始まり、終わるのが16時45分です。 つまり、子どもたちが下校した15時30分から15時45分までの15分間しか残されていないのです。夕会が毎日あるわけではないですが、それでも30分間しか仕事ができません。 これが、私を含めて全国の先生たちが十分な休憩時間を取れない原因になっているのです」

40代・男性

このように、子どもがいる時間は子どもから目が離せないので休憩ができない上に、隙間時間も様々な理由から休憩どころではないという実態、教員がコントロールできる時間の少なさ、休憩なしが常態化している、などといった理由があります。

以下にその例を紹介します。

「電話、来客、メール、調査回答、教員からの相談、課題のある児童への指導など、対応先の異なる業務が間髪入れずに入ってくるため」

50代・男性

「誰も休憩していないから、休憩しようという気にならない。今までずっと休憩なしでやってきたからそれが当たり前になっている」

40代・女性

休憩がとれないことにより、「トイレに行けない」という声が非常に多く見られ、膀胱炎を繰り返しているという教員もいました。精神的にも身体的にも教員の健康に影響を及ぼす深刻な事態です。

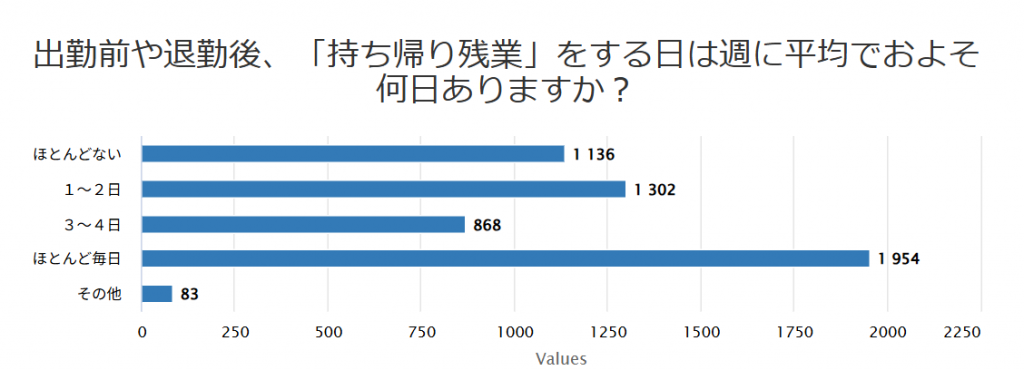

半数以上が週3日以上の「持ち帰り残業」

半数以上が週3日以上の持ち帰り残業をおこなっています。

「子どもの話を聞いたり、係活動や委員会やクラブ活動の対応、宿題チェックなどでトイレも行けない上、放課後は研修、学年会があれば残り30分になるが『19:00までに退校』『個人USBなど校務パソコンにささない』『個人クラウドや学校アカウントに私物パソコンから入らない』『学校からのUSB支給は費用がない』『学校貸出USBであっても教室には持ち込まない』など、授業の準備が昭和のレベルくらいの環境にまで落ち、ICT利活用どころか、逆行しているように感じています。市の教育委員会からは『そもそも仕事は自宅でしていないと思っていました。』ということを言っていたとのことで、現場の実態が見えていないようです」

40代・女性

また、学校では集中できないので持ち帰っておこなわざるを得ない、家庭の事情で早く帰らなくてはならないが、仕事が終わらないのでやらざるを得ない、という声も聞こえます。

「空き時間も生徒対応、昼休みは給食指導、休んでいる先生の自習対応などに追われて、授業準備ができる時間は朝か放課後のみであり、帰宅後に持ち帰らないと終わらないため」

40代・女性

「授業の持ちコマ数が多く、教材準備、教材研究に時間がかかるため。子どもの迎えもあるため、決められた時間には退勤しなければならない」

30代・女性

一部の記述からは、「働き方改革」の取り組みが現場の実態に即していないとの懸念もうかがえました。

「早く帰らないと、校長に睨まれる」

50代・男性

「働き方改革と言いつつ、結局は個人にそれは任されているのが現実です。自分の働き方を見直し、無駄を省くことばかりが求められます。仕事の量は増えるばかりですが、それはうまく対処できない個人が悪いということで、早く帰ることばかりが推奨されます。結果、持ち帰りの仕事が大量にあり、家族との時間はほぼとれません。教員になった以上、自分の幸せはあきらめるしかない、この状況ではそう思う若者が増えてもしょうがないと思っています」

50代・女性

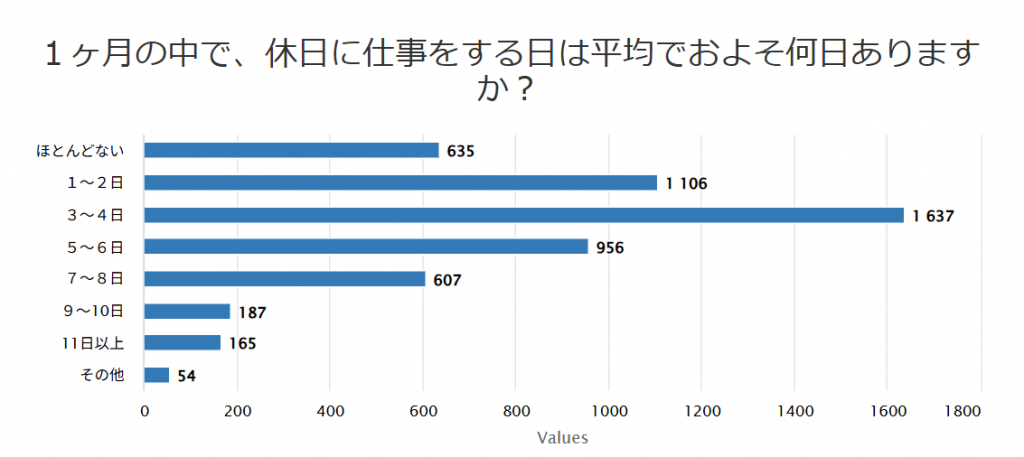

約9割が休日にも勤務

回答者の約9割は休日にも業務を行っていました。

「週27.5時間持ち時間がある上、研修やミーティングが多く、空いた時間は児童の指導、他の学級の補充に入る。教材研究は帰宅後や週末に自宅で行う」

40代・女性

「空き時間も生徒対応、昼休みは給食指導、休んでいる先生の自習対応などに追われて、授業準備ができない。生徒が下校してから自分の仕事を始めるが、保護者対応があればそれもできない。土日に出勤してクラブが終わったらそれらをしている」

60代以上・女性

持ち帰り残業も休日勤務も「ほとんどない」と答えたのは401人にとどまり、回答者の少なくとも9割以上が一か月のうちに持ち帰り残業か休日勤務、あるいはその両方をしていると考えられます。

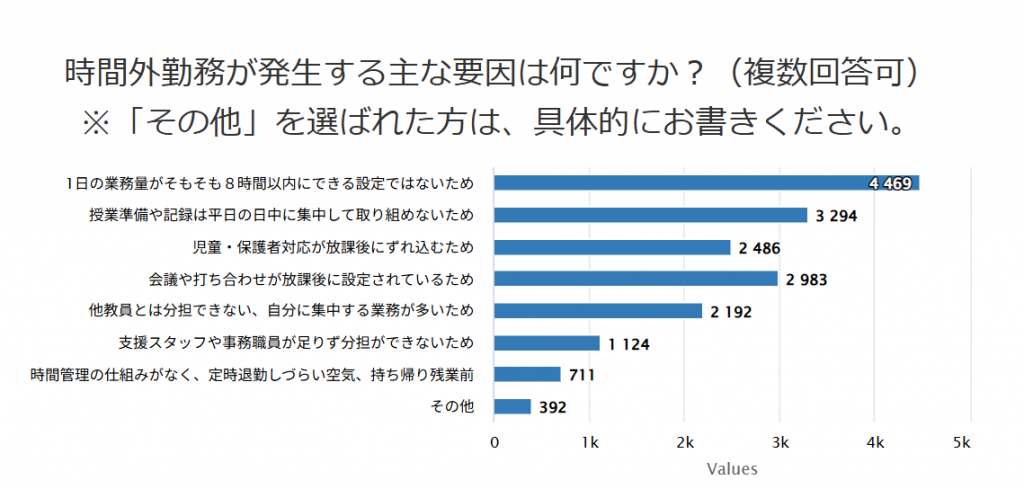

時間外勤務の最大の要因は「1日の業務量がそもそも8時間以内にできる設定ではないため」

ここまで見てきた回答からもわかるように、回答者の8割以上が選択した最大の要因は、「1日の業務量がそもそも8時間以内にできる設定ではないため」。

さらに、有効回答数5233人のうち、89.4%が複数の要因を選択しており、解決の難しさがうかがえます。

教育の本筋に集中できない状況が「つらい」

「勤務時間の長さ以外で、『つらい』と感じるのはどんな時ですか?」を問う設問に対し、最も多く挙げられた回答は「保護者から理不尽なクレームを受けている時」で、これは約4割を占めました。

このほか「目的のはっきりしない会議に参加している時」や「教材研究の時間が取れず十分な授業準備ができない時」など、教育の本筋に集中できない状況も多くの教員にとってストレス要因になっています。

「保護者から理不尽なクレームを受けている時が最たる辛さです。子供のためなら頑張れると思って残業しているが、保護者の理不尽なクレームを何分も対応していると、過ぎた時間の無駄さ加減に心底疲弊します」

30代・女性

「授業研究をする時間がなかなか取れず、満足いく授業が難しいとき」

30代・女性

また、自分の家庭が犠牲になっていることについてつらさを感じている教員もいました。

「自分の子どもにかけてあげられる時間が少ない。登校の付き添いや宿題を見てあげたり、手の込んだ料理を作ってあげたりしたいけれど、できない」

40代・女性

「子育て中の自分に大変な学級担当や分掌担当が課され,若い先生の方が物理的負担が少ないので、自分より早く帰っていくことが精神的に辛い。自分は家庭に我が子を放置しているのに,なぜ自分の年代ばかりが……という思いになる」

40代・性別無回答

教員の孤独感が見える記述も見られました。

「つらいと感じるのに、助けてと言えない時」

20代・女性

「職員同士の対人関係が厳しく、気軽に聞ける人がいなくて、自分の力で業務に取り組むため、時間が余計にかかる」

30代・女性

「子どもの成長」「子どもの笑顔」が教員をつなぎとめている

一方「『これがあるから教員はやめられない!』と、思うような強い喜びを感じるのはどんな時ですか?」という問いでは、「子どもの成長」という言葉が溢れていました。授業の手ごたえや楽しさといった声と合わせると、回答者の約7割にのぼります。

子どもの成長、面白い授業、という教員本来の仕事が教員の望みであることが伝わってきます。

「子ども達が授業を通して分かる喜びを感じたり、行事を通して大きく成長したりする姿を見ることができた時」

40代・女性

「生徒が授業中の話し合い活動などで友達と活発に話し合ったり『なるほど!』『それすごい!』などと盛り上がっているのを見ると嬉しくなる」

20代・女性

夏休み、ボーナス、安定、給食などの条件面について嬉しいという声は、特に20代に多くみられました。

「夏休み、ボーナス、社会的安定」

20代・女性

「毎月の給料日とボーナスをもらった時、夏休みの平日に忙しそうにしている人を見るとき、夏休みの平日に昼から居酒屋で酒を飲んでいるとき、夏休みに旅行に行っているとき」

20代・男性

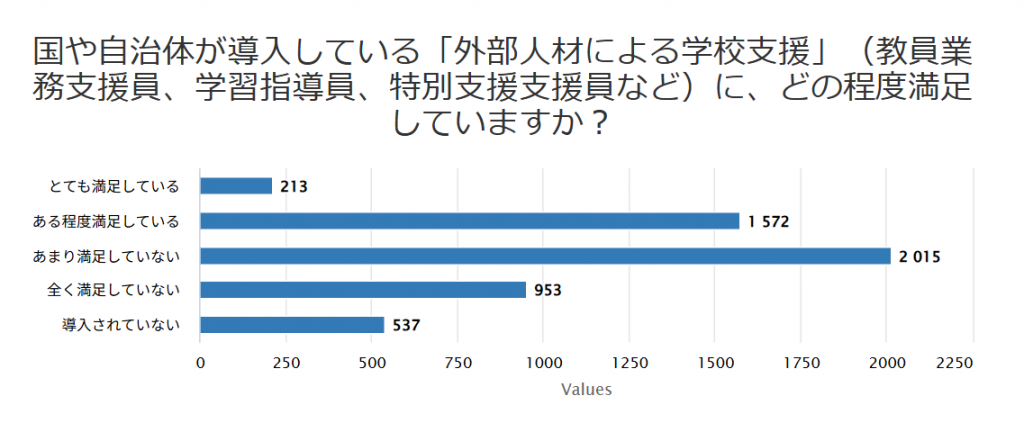

外部人材による学校支援制度に満足しているのは導入されている回答者の約38%

現在、外部人材による学校支援が様々な自治体でおこなわれています。その満足度について選択式で尋ねたところ、導入されている回答者の中で、「とても満足」「ある程度満足」を合わせても約38%にとどまりました。

「不満」の理由は人数と質

不満の理由として最も多かったのは「人手が足りない」という指摘でした。次いで多かったのは、質のばらつきです。

「人数が足りない。午前勤務のため、午後はカオス!」

40代・女性

「圧倒的に人数が足りていない。お願いできる業務の幅が広くない」

30代・男性

もしサポーターを自分の裁量で配置できるとしたら

アンケートでは最後に、「もし、自分の裁量でサポーターを配置できるとしたら、どんな人にどんなことをお願いしたいですか?」を問いました。以下にその結果をまとめます。

子どもの見まもり・授業支援

支援が必要な児童への個別対応、授業の補助など、「授業に集中できる環境を整える」ことを目的とした配置に関する要望が、約半数を占めました。

また、学級に1人、学年に1人などの配置を求める声が多く見られました。

「学校規模に関わらず、教師や保護者が付き添いが必要と考える児童(身辺自立が不十分、教室から出ていくなど)に対してサポーターをつけてほしい」

30代・女性

「1クラス20人以上の学級には、1クラス1支援員配置されるだけで、状況が変わると思います。また、体育専門の補助教員などいると助かります」

50代・女性

事務専門スタッフ

子どもと接する以外の仕事について補助してほしいという声も多く見られました。

「丸つけをしてくれる人」

40代・女性

「クラス専用の授業準備や事務作業などを手伝ってくれる人がほしい。学級会計を全部引き受けてくれる人がほしい」

30代・女性

コンサルティング

「仕事内容を精選できるコンサルを配置して、徹底した労務管理・時間管理を行い、健康的かつ持続的に働ける環境を構築してほしい」

40代・男性

「管理職では言いづらいことを、どんどん代弁していただき、教員一人ひとりの意識を変えることで、学校全体の改革を進めてもらう」

30代・性別無回答

保護者対応

「保護者からのクレームは、一旦お客様センターのようなところで聞いて、ある程度解決してほしい」

60代以上・女性

「お金に関する事をまとめてしてくれる人。放課後の保護者対応や不登校児童への対応を日常的にしてくれる人」

30代・性別無回答

その他、ICT支援のサポーターの充実や、理科の実験や家庭科などの準備に時間がかかる教科についてのサポートなどの要望も多く見られました。

他にも様々な願いが寄せられており、以下にその一例を紹介します。

「給食/掃除は民間委託して、教員の休憩時間を確保すると共に、生徒指導的なしつけの時間ではなく、純粋に学習指導をしていきたい」

40代・女性

「外国のように、複数担任制にしてほしい」

40代・女性

考察

本アンケートで明らかになったのは、出勤から退勤までの時間の平均が約11時間、約8割が15分未満しか休憩時間が取れないという目に見える勤務実態に加えて、9割以上の回答者が自宅での持ち帰り残業や休日勤務をおこなっているという事実です。

公立学校教員の給与などについて定めた教員給与特措法(給特法)では、教員の時間外勤務を2029年度までに月平均約30時間まで減らす目標が掲げられています。

しかし、このアンケートから分かるように、目に見える「働き方改革」のために、見えないところで働かざるを得ない教員がいること、その実態を表立っては言えない状況にあることを考えれば、それを正しく計測することが困難であることが想像できます。

時間外勤務の発生要因として「業務量が8時間勤務内で処理できる想定になっていない」との回答が多いことからも、まずは業務設定の見直しが必要と言えるでしょう。

また本調査からは、教育現場が抱える深刻な課題とともに、学校向けサービスや支援事業における具体的な需要が明確になりました。特に以下の分野での潜在的ニーズが高いことが示されています。

- ①ICT支援・教材研究支援

- ②事務作業アウトソーシング

- ③保護者対応代行

- ④心身の健康管理サポート

これらはいずれも文教領域における商品・サービス開発、導入支援に向けた有益なターゲット情報と言えるでしょう。

今後の学校教育のあり方を検討する上で、教職員の働き方に対する支援体制の整備が一層求められています。

教育現場への深いリーチを活かした調査・広告展開が可能です

『みんなの教育技術』は、現役教員を中心とする教育関係者に圧倒的に支持されている教育情報メディアです。今回のように、短期間で5,000人超の現役教員から回答を集められる独自のネットワークを活用し、教育関連企業様・自治体様のリサーチ、PR、広告案件を多数承っています。

教育現場における課題把握や、学校向けサービスのニーズ調査など、お気軽にご相談ください。