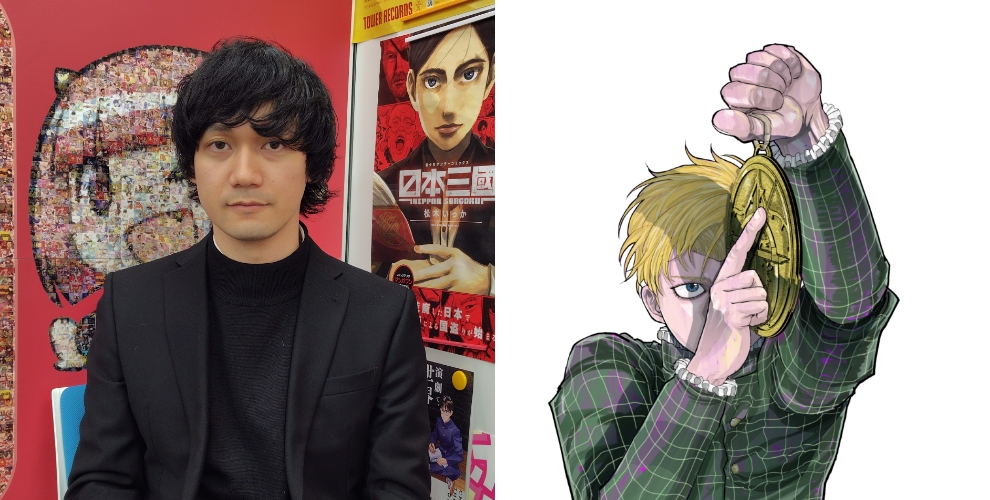

『マンガワン』気鋭の編集者が語るヒット漫画の舞台裏──千代田修平 第1回 “知”と“情熱”を支えた創作の現場

2025/05/12

2020年に『ビッグコミックスピリッツ』で連載を開始した『チ。―地球の運動について―』は、地動説を題材にした異色作ながら、累計500万部を超える大ヒットに。張り詰めた物語、信念を貫くキャラクター、そして「知が世界を変える」というテーマが読者を魅了し、社会現象的な評価を獲得した。

そんな作品を陰で支えたのが、小学館『マンガワン』編集部の千代田修平。作家・魚豊氏の才能に魅了され、骨太なテーマをヒットに結実させた背景には、編集者としての強い信念と直感があった。

本連載では、千代田の編集スタンス・作品への向き合い方を通じて「ヒットを支える編集の思考」を解き明かしていく。第1回は、『チ。』誕生の舞台裏から、その核心に迫る。

『チ。』はどのように届けられたのか?

――『チ。』はどのような時代に生まれた作品だったのでしょうか? 編集者として、どんな時代感や読者ニーズを見据えていたのか、当時の狙いを聞かせてください。

「企画が立ち上がったのは2019年頃のことです。連載会議のために企画書を書いていたとき、強く意識していたのが社会情勢とのリンクでした。当時はポピュリズムの広がりなど「反知性主義」が世界的に強まっていました。そこで「知性の復権を目指すような作品を届けたい」という想いを企画書に込めたのです。「知性の復権」を求める読者は少なくないはずで、僕自身、まさにその思いを抱いていました。『チ。』という作品が必要とされる空気があるという確信がありました。」

――そうした企画の中で、魚豊さんという作家さんにどんな可能性を感じたのでしょうか?

「魚豊さんが他社で描いていた『ひゃくえむ。』という作品があって、僕はそれに完全に心を打たれました。特に「100メートルだけ誰よりも速ければ全部解決する」というセリフが本当にすごかった。セリフだけを取り出せば突飛にも聞こえるんだけど、シーンや絵、タイミングが重なったときに「本当にそうかもしれない」と思わされてしまう強さがあったんです。

それで『スピリッツ』の公式X(旧Twitter)アカウントから、魚豊さんにDMを送りました。僕は「絶対に一緒に仕事をしたい」と思った作家さんにだけアクセスしていますが、魚豊さんはその一人でした。」

――企画を立ち上げる際、どのような観点で「GO」を出すかを教えてください。特に『チ。』の企画が始まった時、どんな可能性を見ていたのでしょうか?

「魚豊さんが「地動説の話をやる」と言ったとき、「このテーマを本気で突き詰めれば、確実に読者の心を打つものになる」と確信できたんです。正直、根拠はありませんでした。でも魚豊さんがそのテーマで描けば間違いなく傑作になるという直観があった。その後に読ませていただいたネームで、その予感が裏付けられたときの気持ちよさといったらありませんでした。

連載を立ち上げるときは「この企画が最大限に面白くなる瞬間がどこにあるのか?」を重視しています。「この作品は〇巻ぐらい続けられるか?」という基準ではあまり判断しません。巻数が重ねられそうであっても、その“最高到達点の面白さ”が見えないと判断したら企画化しません。

個人的に短い作品のほうが好みということもありますが、何より「とんでもないところまで一気に到達する作品」に強く惹かれます。映画でも演劇でもそうですが、長さより“密度”や“純度”が重要だと思っていて、漫画も同じ。3巻や5巻でも、読後に何か強烈なものが残るほうがいい。

続編が出て蛇足になってしまったことで「ここで終わっていれば神作品だったのに」と思う漫画もあります。「どこまで到達できるか」を考えることが、編集としての大きな判断基準になっています。」

編集者の仕事。傑作を届けるための「伴走者」として

――漫画編集者のミッションとして、どのようなことを意識していますか? 作品との関わりについてお聞かせください。

「役割は「面白い漫画をつくること」と「たくさん売ること」。この目的を達成するためであれば、どんなことでもやるのが漫画編集者だと思っています。しかしその方法は漫画編集者ごとに、作家さんごとに、作品ごとに都度変わってくる。また僕は「面白くないものを世に出すのが一番の不幸」だと思っており、その最後の門番としての責任が漫画編集者にはあるのではないかと考えています。

実際に、ある作品では単行本化する直前に、連載した原稿を大幅に描き直してもらったこともあります。さすがに驚かれましたが、丁寧に理由を伝えたうえで、最終的には納得いただけました。その作家さんとは今も信頼関係は続いていますし、結果的にその作品はヒットにつながりました。「妥協せず、より面白くするために突き詰めたこと」が、編集者として果たすべき役割だったと感じています。

とはいえ、物語の骨格やキャラクター設計といった“核となる部分”は、やはり作家が最も深く向き合っている領域です。正直言って僕には物語作りの才能も能力もありません。結局は作家さんがめちゃくちゃ面白いアイデアを出してくださることを待つことしかできない。例えば魚豊さんにも、『日本三國』の松木いっかさんにも、なにか物語やキャラについて「こうしてください」「これはやめてください」といったことは言ったことがありません。100%作家さんを信じて、作家さんの信念を純粋な形で届けられるように努めるのが、僕の漫画編集者としてのスタンスです。

魚豊さんとの関係では「かっこいい」「ダサい」「これは面白い」など、ひたすら雑談を通して感性をすり合わせていくような時間を多く持っていました。ときには数時間も話し込むことがあって、恋愛や思想、哲学の話、最近観た映画の話など、本当に何でも話していましたね。それがなにか魚豊さんのインスピレーションとなっていたとしたら、それに勝る喜びはありません。」

――どんな作家さんや作品と出会ったときに「連載企画として通したい」と思いますか?

「僕が編集者として「この作家さんと組みたい」と思うのは、その人が“編集では絶対に作れない何か”を持っていると感じたときです。「ほどほどに面白い」「ほどほどにストーリーが作れる」くらいのレベルではなく“ぶち抜けたポイント”を持っている作家さんですね。

最初にあるのは、僕自身が「面白い」と思えるかどうか。それがすべての起点です。

企画書では編集部員に説明するために「なぜ自分がこれを面白いと感じたのか」を言語化しますが、あくまで自分の感覚がベースです。

多くの場合、企画は作家さんのほうから「こういうことをやりたい」と持ち込まれることが多いのですが、それを読んで、僕がワクワクしたら「やりましょう」と即決します。

『チ。』や『日本三國』については「ターゲット層に刺さるか」「今の時代背景に合っているか」などを企画書で説明しましたが、それらもあくまで後付けの要素です。」

――「面白い」と思った決め手を言語化するなら?

「そうですね……判断基準を一言で言えば、自分の中の“身体的な反応”を観察しています。僕が原稿を読んでいて「うわっ!」とか「やばい!」って声が出たら、それはもうGOを出すサイン。魚豊さんの作品はどれも面白いですが、その中でも「これは間違いなく突き抜けてる!」というワクワクがありました。そのくらい強い反応がないと、やっぱり通せない。」

ヒットする作品とは――「マイナー」から生まれる「情熱」

――ヒット作をつくる上で、どんな作品が“長く読まれる”と感じますか?

「僕は漫画を「気持ちいい漫画」と「面白い漫画」に分けて考えています。「気持ちいい漫画」というのは、異世界転生やバトル、エロ・グロなど、生理的な快感やスカッとする感覚が得られるもの。読者にとってストレスがなく「今の自分を肯定してくれる」作品と言えるでしょう。

一方「面白い漫画」というのは、読むと自分とは異なる価値観や異物が入り込んでいて、摂取すると「世界の見え方が変わる」ような作品。『チ。』はまさに後者ですが、キャラクターの魅力やページの“めくり”による気持ちよさもある。この2つのバランスをどう取るかが、作品が長く読まれる鍵になると思っています。」

――「気持ちいい漫画」と「面白い漫画」は、セールスにも違いが出ますか?

「そうですね。バズったり売れたりする漫画は、やはり「気持ちよさ」に特化していることが多いです。生理的快感に訴えるジャンルは、読者の承認欲求にもフィットしやすく、電子との相性も抜群です。ただ、そうした作品が「何十年後にも読み継がれるか」と言えば、微妙かもしれません。

僕が目指しているのは「時代を超えて読まれる面白い漫画」を編集すること。それは、ある種「マイナーだけど偉大な作品」とも言えるかもしれません。魚豊さんとの雑談の中で印象に残っているのが、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズの言葉──「偉大で、革命的なのは、マイナーなものだけである」。まさにそのとおりだと感じました。

例えば『闇金ウシジマくん』は大ヒット作で漫画史に名を刻む傑作ですが、内容自体は王道というよりも覇道です。でも、それを突き詰めたからこそ、結果的にマスに届いた。

僕自身も、今この瞬間に消費される作品より「10年後、20年後にも必要とされる作品」を世に送り届けたいと思っています。マスに迎合するよりも、自分たちの信じる面白さを貫くこと。それが、結果としてメジャーに届く道だと信じています。」

――そうした「面白さ」は、作家さんに伴走しながら編集者としてどう引き出していくのでしょうか?

「まず大事なのは、作家さんに自らをすべて作品で晒してもらえるかどうかだと思います。そのためには目の前の担当編集である僕が、それをしっかりと受け止めてくれるだろうか? きっと受け止めてくれるはずだという信頼が必須です。そのために、僕がまず作家さんを信頼して、自らを曝け出すことを信条にしています。

そして晒していただいたものがちゃんと作品に落とし込まれているか?

そこで大事なのが「違和感」に敏感でいることだと思っています。特にネームを読むときに一番意識しています。僕の判断基準は「打ち合わせのときに感じたワクワクを、ネームが超えているかどうか」。企画段階で「この展開、めちゃくちゃ面白くなりそうだな」と期待したときの感覚を覚えておいて、実際のネームがそれを上回っているかを確認します。逆に、下回っていたと感じたときは「なぜそうなったのか?」を徹底的に分析し、作家さんにお伝えします。逆に、想像を超えてくるネームが届いたときは、もう最高ですね(笑)。

ただ、その「違和感」って最初はすごく曖昧なんです。「なんか気持ちよくないな」とか「しっくりこないな」といった漠然とした感覚。それをちゃんと自分の中で言語化して「どこが原因か」「どう改善すべきか」を整理し、作家さんに伝えられる形に落とし込むようにしています。」

――感覚を起点にしながらも、読者目線で緻密に言語化していく。編集という仕事の奥深さが伝わってきます。

「まさに、熱量とロジックの両立が求められる仕事だと思っています。読者の目線に立って違和感をキャッチし、それを丁寧に言葉にして作家さんと共有する。そういうプロセスを通じて“読後にも残る面白さ”が生まれるんじゃないかと感じています。

僕自身、読み手として漫画に触れてきたときから「読後に何かが残る作品」が心に残ってきました。その“何か”こそが、時代を超えて愛される漫画の核になる──そう信じて、これからも作品づくりに携わっていけたらと思っています。」

編集という仕事は、情熱だけでも、理屈だけでも成り立たない。己の感覚とセンスを信じ、違和感に耳を澄ませながら、作家の溢れ出す情念をしっかりと受け止める──千代田の語りからは、そんな編集者のリアルが垣間見えた。次回は、千代田修平という編集者をかたちづくった原点を掘り下げていく。ヒットの“思考回路”をさらに深く読み解いていきたい。

ビッグコミックス

『チ。-地球の運動について-』

作者/魚豊

第2回はこちら

最終回はこちら

『マンガワン』の媒体資料ダウンロードはこちら