『HugKum』が保護者607人を調査。夏休みの宿題「親の負担が大きい」が5割。どこまで親が手伝うべき?〝保護者のサポート事情〟を深掘り

2025/08/28

夏休みの宿題は、子どもにとって大切な学びの時間である一方、親にとっては負担を感じる場面も少なくありません。とくに「どこまで手伝うべきか」と悩む声は多く、親の負担感は子どもの学年によっても異なるようです。

『HugKum』編集部は、HugKum読者に「夏休みの宿題に関するアンケート調査」に関するアンケートを実施。今回のアンケートでは、宿題の内容からサポートの実態、本音や要望まで、さまざまな声が集まりました。悩みがちな夏休みの宿題に、親はどのくらいかかわるべきか──そのヒントを探ります。

■アンケート概要

・調査期間 2025年7月17日~7月31日

・調査対象 HugKum 読者(0歳~12歳のお子さんがいる方)有効回答数607

目次

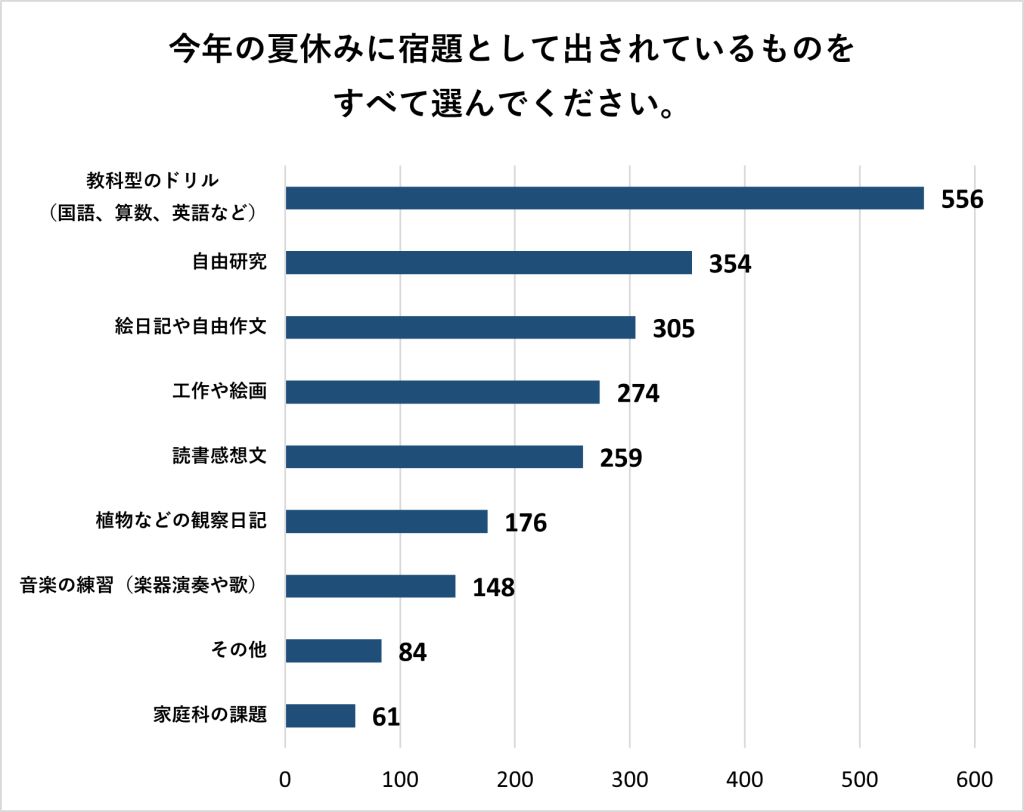

夏休みの宿題の定番「ドリル」「自由研究」「絵日記や作文」

まず、今年の夏休みに出された宿題について、子どもを持つ保護者に聞いてみると、もっとも多かったのは「教科型のドリル」でした。全体の約91%の家庭が挙げており、夏休みの宿題の定番となっているようです。

さらに、2位には「自由研究」、3位に「絵日記や自由作文」が続きました。自由回答欄では「習字」「パソコンやタブレットでの課題」「読書感想文」なども挙げられています。

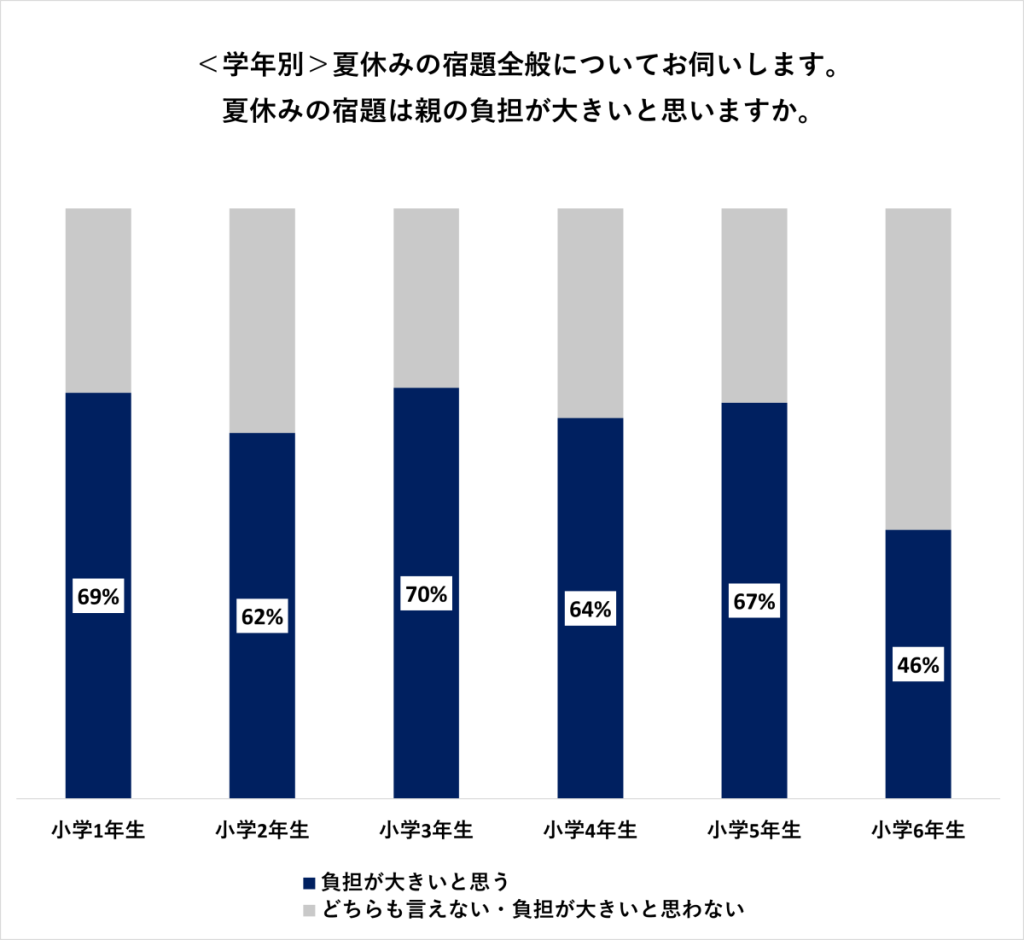

半数以上の親が感じる「宿題の負担」

では、実際にどのくらいの保護者が、夏休みの宿題に負担感を抱いているのでしょうか。

「夏休みの宿題は親の負担が大きいと思うか」という質問に対しては、小学1年生から5年生の子どもをもつ家庭のおよそ60~70%が「負担が大きい」と感じていました。一方で、小学6年生になるとその割合は約46%に減少し、親の負担感はやや軽くなる傾向がみられます。

低学年のうちは子どもがすべての宿題を自力で進めるのはむずかしく、親がサポートする場面が多くなります。しかし、年齢とともに自立が進むことで、親の関わりも徐々に減り、結果的に負担感も少なくなっていくようです。

また、昨今の中学受験の増加を受けて、小学6年生の夏は宿題の量に配慮する学校も増えてきているようです。

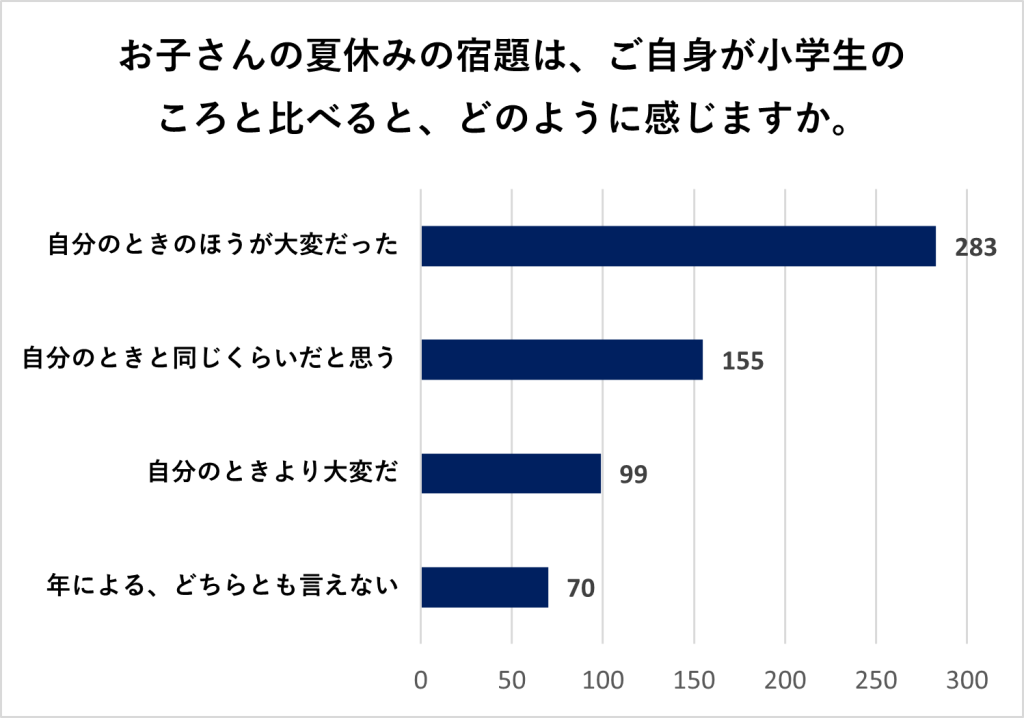

「昔と比べて宿題はどう?」保護者の実感とは

保護者自身は「昔のほうが大変だった」という感覚を持ちながらも、共働きの増加や、生活スタイルの変化などにより、宿題のサポートに負担を感じることが多いのかもしれません。

親はどこまで手伝うべき? 賛否が分かれる夏休みの宿題

「ある程度手伝ったほうがよい」が最多

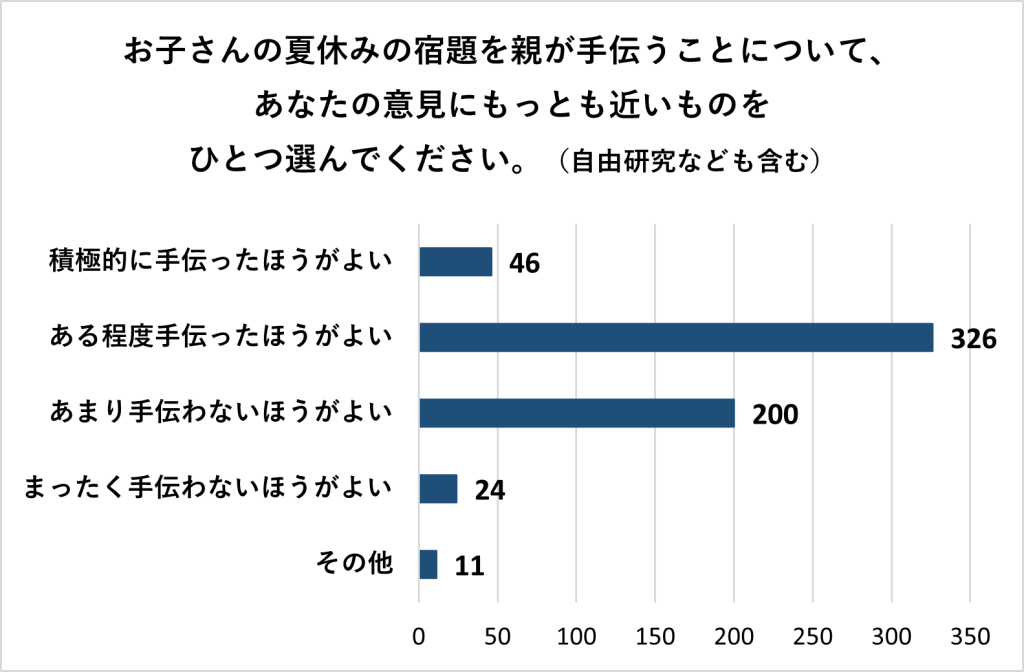

では、夏休みの宿題について、親がどのくらい手伝うべきなのでしょうか。それぞれの家庭のスタンスを尋ねたところ、「ある程度手伝ったほうがよい」と答えた人がもっとも多くを占めていました。

一方で、「あまり手伝わないほうがよい」という意見も2番目に多い結果となり、家庭によってさまざまな考え方があることがうかがえます。

保護者の手伝いが多い宿題ジャンルは?

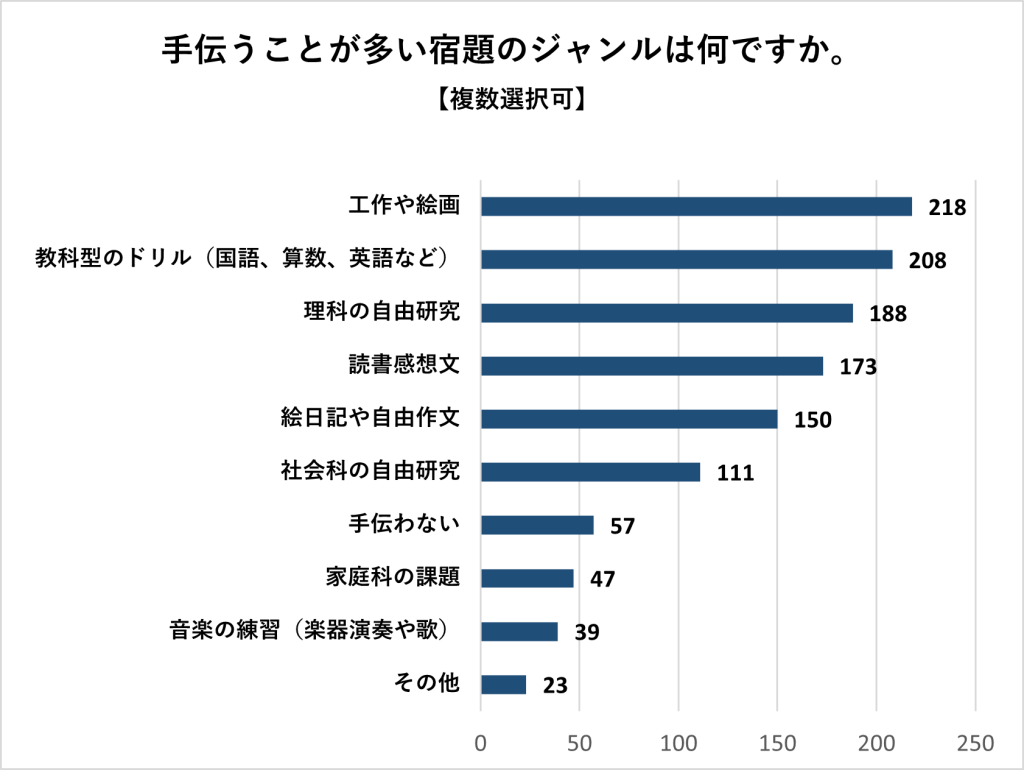

家庭で手伝うことが多い宿題のジャンルとしては、「工作や絵画」がもっとも多く、次に「教科型のドリル」「自由研究」と続きました。全体として幅広いジャンルで多くの票を集めており、実際にはさまざまな宿題で保護者がかかわっている様子がうかがえます。

夏休みの宿題を手伝う?手伝わない? それぞれの思いとは

夏休みの宿題に、親はどこまで関わるべきなのか――。家庭によって、そのスタンスはさまざまです。ここでは、「手伝う派」と「手伝わない派」、それぞれのリアルな声を紹介します。

親が手伝う理由はズバリ「管理とサポートが必要だから」

・まだ1年生で、どのように宿題に取り組んだらいいのかもわかっていないので、一緒にやったほうがいいと思っています。(北海道/小学1年生の子どもの母)

・スケジュール作成や、予備日を作る必要性、すでに予定がある日については助言が必要 。(北海道/小学3年生の子どもの母)

・そもそも、丸付けは親がやるように言われている。読書感想文も親子で一緒に読み、親と子それぞれの感想文の提出がある。(秋田県/小学3年生の子どもの母)

・放っておいてもやらないので、やる時間や環境を整えて、時間や進捗管理を行う。(北海道/小学3年生の子どもの母)

・早めに終わらせたいから。ヒントを与える程度で様子をみて、都度対応したほうが、お互いに楽だから。(香川県/小学6年生の子どもの母)

親が手伝わないのは「子どもの考える力を育てたいから」

・問題の解きかたや、やり方自体を質問されたら教えるが、一緒に問題を解くことはしない。自分自身で考えること、取り組む姿勢を奪わないようにしている。(東京都/小学2年生の子どもの母)

・なかなか手伝う余裕がない。(東京都/小学2年生の子どもの母)

・実力を知り、夏休み明けの学習の課題を見つけてもらうため。(福岡県/小学3年生の子どもの母)

・一緒にやると小言を言ってしまいそうで、自由な発想をつぶしたくない。(大阪府/小学6年生の子どもの母)

保護者が宿題を手伝う理由には、スケジュール管理や取り組み方のアドバイスなど、子どもが効率よく進められるよう支える役割が多く見られました。一方で、手伝わない理由は、子ども自身の考える力や自主性を尊重し、成長を促したいという願いがあることがわかります。

学年ごとに変わる、親のサポートスタイル

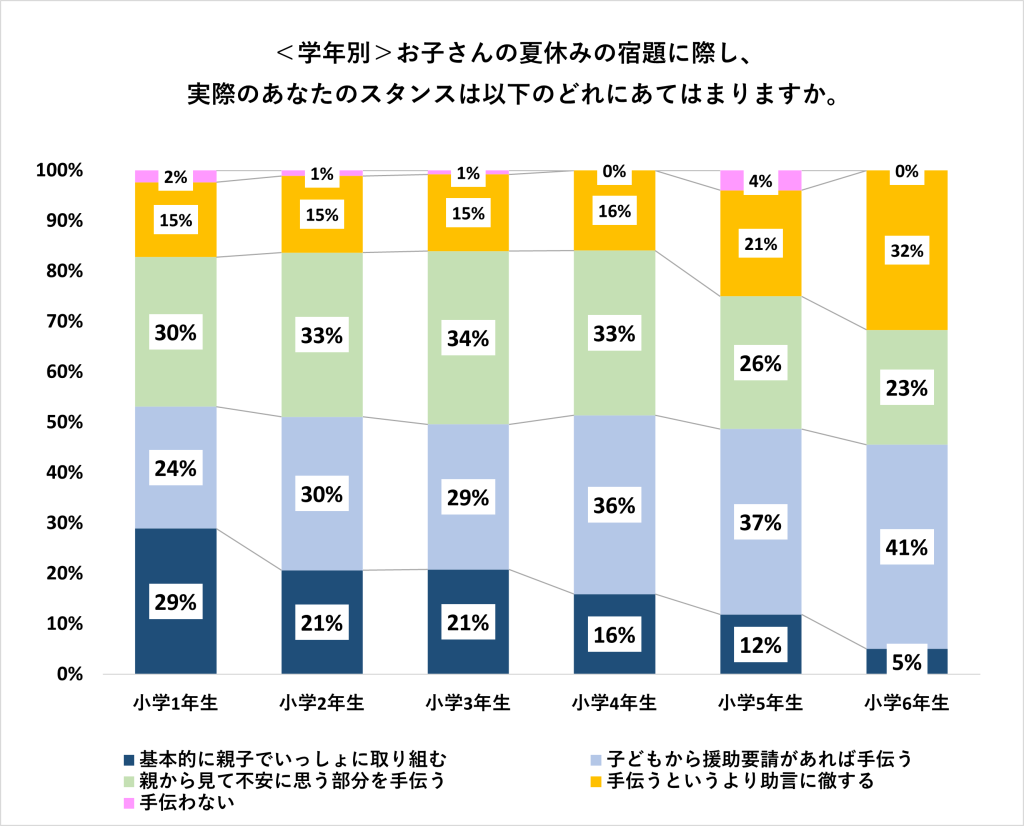

では、子どもの学年によって、親のサポートに違いはあるのでしょうか。

アンケート結果を比較してみると、子どもの学年が上がるにつれて「親子で一緒に取り組む」割合は減り、「援助要請があれば手伝う」「助言に徹する」というスタンスが増えていく傾向がわかりました。子どもの成長に合わせて、保護者のスタンスも自然と変わっていくのかもしれません。

保護者が感じる、夏休みの宿題への「本音」と「課題」

最後に、これからの「夏休みの宿題」について保護者の本音をのぞいてみましょう。さまざまな思いや意見が寄せられ、期待とともに課題も浮かびあがってきます。

・毎日のドリルに加え、タブレット端末で進めるドリルなどがあり、宿題が自分の子どもの頃より多いように感じました。(東京都/小学1年生の母)

・親の丸付けがすごく大変です。(北海道/小学1年生の子どもの母)

・タブレットになれば親は楽だと思うが、やはり紙で書きながら覚えてほしいなと思います。(神奈川県/小学2年生の子どもの母)

・ワークブックやドリル、プリントなど、形態も大きさもさまざまで管理しづらい。一冊の本にしたほうが持ち歩きしやすいし、進度もわかりやすい。(神奈川県/小学2年生の子どもの母)

・もっと一緒にやる時間をかけてあげたいが、なかなか仕事の都合でできない。(静岡県/小学4年生の子どもの母)

・習いごとや旅行など、夏休みも子どもたちは忙しいので、宿題はなるべく少ないほうがいいと思う。(大阪府/小学5年生の子どもの母)

親の負担も、子どもの学びも! バランスのとれた宿題のかたちとは?

保護者たちのリアルな声から見えてきたのは、「子どものために」と思う一方で、日々の中でそのサポートが大きな負担にもなっているという現実…。子どもが自分の力で取り組める工夫や、親が無理なく関われる仕組みづくりは、これからの教育現場にいっそう求められていくでしょう。

親子がともに前向きに取り組める環境こそが、これからの学びを支えるカギとなるのかもしれません。

「自由研究」は親が主導? 子ども主導? それぞれの家庭の“ホンネ”調査はこちら